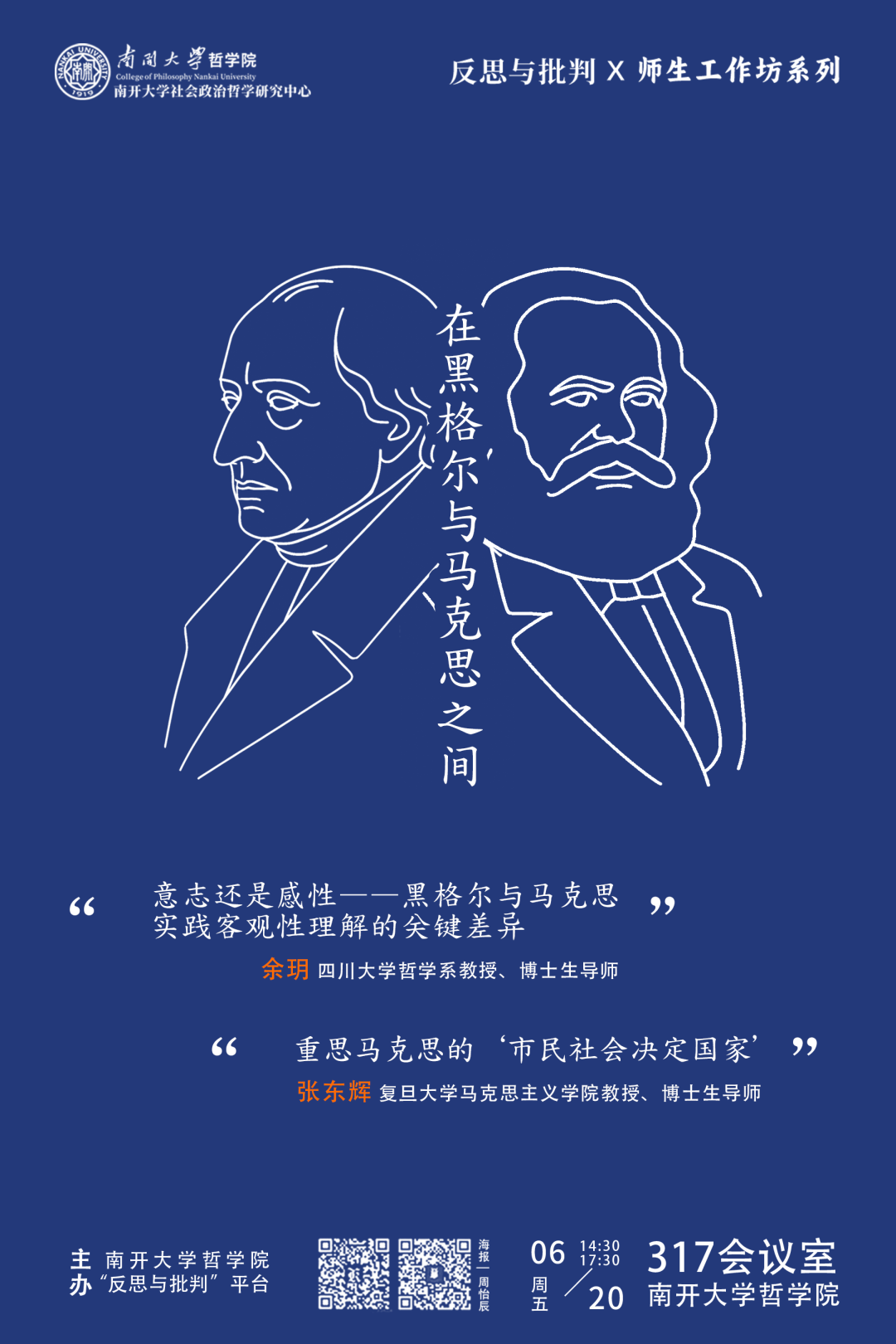

2025年6月20日下午,由南开大学哲学院、南开大学社会政治哲学研究中心主办的“反思与批判·师生工作坊”在南开大学哲学院317会议室如期举行。本次工作坊有幸邀请到复旦大学马克思主义学院教授、博士生导师张东辉与四川大学哲学系教授、博士生导师余玥主讲,南开大学哲学院谢永康教授担任主持人,来自不同学院的二十余位师生参与此次工作坊。

两位老师在“在黑格尔与马克思之间”的主题下进行了报告,张东辉老师的报告题目为“重思马克思的‘市民社会决定国家’”,余玥老师的报告题目为“意志还是感性——黑格尔与马克思实践客观性理解的关键差异”。两位老师就黑格尔与马克思的国家、市民社会与实践客观性等概念进行了辨析与交流讨论。

01

张东辉老师在报告中尝试重新梳理青年马克思对“市民社会”概念的切入和突破,并在此基础上重思马克思关于市民社会与国家关系的思想。首先,张老师指出,早期马克思就市民社会与国家关系的论题思考集中于主谓逻辑颠倒,并以此来批判黑格尔国家学说的神秘主义,同时强调市民社会的现实性。青年马克思此时所指的市民社会侧重于强调物质利益或“唯物主义”,以及“享受和享受能力”。

紧接着张老师厘清了历史上欧洲市民社会的四个发展阶段,认为青年马克思着重于“市民”(Bürger)与“公民”(citoyen)的分离,尚未意识到政治共同体正是维护人权的手段。在此基础上张老师回顾了欧洲历史上市民社会与国家的交互作用,指出马克思所主张的“市民社会决定国家”决不是可以无差别地运用于一切社会和历史的普遍公理,而是更应当被看作马克思在回顾资本主义社会的发生和发展时所做的概括和总结。

最后,张老师认为《1844年经济学哲学手稿》中的异化劳动思想构成马克思突破黑格尔市民社会概念的关键,对于异化劳动的思考促使马克思对市民社会的理解走向成熟,即市民社会是作为资本的私有财产获取统治性地位的社会历史阶段。借此马克思完成了对于无产阶级与人的解放的思考,实现了对“市民社会决定国家”这一命题的真正把握。

02

随后余玥老师在其报告中尝试指出黑格尔的实践客观性体现为精神在差异化现实中识别特殊意志、解释冲突并实现普遍性的辩证进程,并与马克思以“能动的感性”为基础、锚定于历史性物质生产活动的客观性进行了一定比较。

余老师首先指出黑格尔法哲学中的意志概念最为关键的问题就是思维与意志的关系问题,即二者的同一性与差异性问题。余老师给出了一般理解中黑格尔强调的意志与思维的同一性的文献支撑,并认为正是对同一性的强调导致马克思将意志与思维直接等同,并在对黑格尔的批判中将二者混同为抽象思维一概进行批判。

余老师对于这一批判的分析从黑格尔的意志客观性问题展开。余老师指出,虽然在思维的层面意志与思维同一,但是在实践层面意志有着“特殊化的更详细规定构成意志诸形式之间的区分”。换言之,意志是面对一个与自我有差异的外部世界、通过活动和手段使主观目的客观化的意志。余老师强调,意志以及实践客观性问题的提出首先就是要批评那种空洞的、形式化的普遍语言和思维理论。

最后,通过梳理实践层面意识的差异性内容,余老师指出黑格尔对于意志与客观精神的论述强调的是一种思维规定进程中的差异识别和解释机制,其出现条件是现代自我意识的确立。在此基础上余老师回顾马克思,指出在马克思那里实践客观性要从能动的感性角度进行理解,因此其分析更注重一般感性条件和历史性。余老师认为从这一角度出发,我们更够能好地理解马克思对黑格尔的批评与赞同。

End

之后的提问交流环节中,现场老师同学们就“马克思的感性需求”“黑格尔的客观性重心”“国家与市民社会的同一关系是否具有偶然性”“黑格尔的市民社会的伦理教化功能”等问题进行了提问,两位老师针对大家提出的问题一一进行回应与解答。

本次“反思与批判·师生工作坊”形式创新活泼,主讲人和参与活动的师生就相关主题进行了深入讨论交流,最后工作坊在现场师生热烈的掌声中顺利结束。

文案:郭虹妍

海报:周怡辰

编辑:支阳

摄影:杨青

审核:谢永康