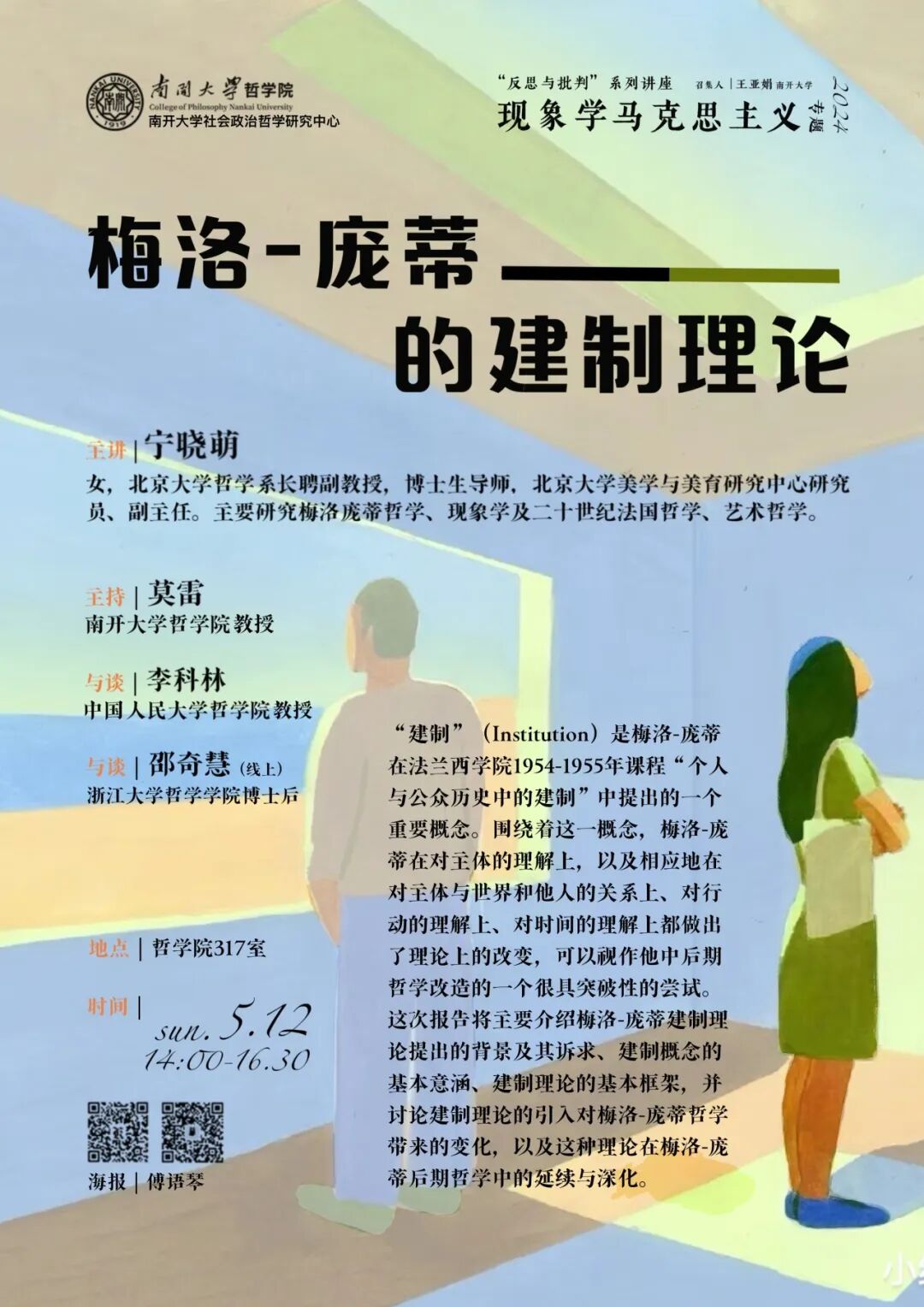

2024年5月12日下午,由南开大学哲学院、社会政治哲学研究中心联合主办的“反思与批判·现象学马克思主义专题”系列讲座2024年春季学期第四期在南开大学哲学院317会议室如期举行。本期讲座题为“梅洛-庞蒂的建制理论”,由北京大学哲学系宁晓萌副教授主讲,中国人民大学哲学院李科林教授、浙江大学哲学学院博士后邵奇慧担任与谈人,南开大学哲学院莫雷教授主持。讲座采用线上线下相结合的形式进行,哲学院共计40余位师生参与活动。

01

讲座伊始,宁晓萌老师首先向大家介绍了梅洛-庞蒂提出“建制”(l'institution)理论的背景和诉求。《知觉现象学》出版后受到不少质疑,读者纷纷指出身体主体仍然诉诸于意识现象学的主体性基础。为此,梅洛-庞蒂在法兰西学院1954-1955年课程中提出了建制理论。建制作为个体和公共历史中的制度化过程,是外在-内在、被动-主动在相互作用中的持续和更新,而非单方面奠基在构成性意识之上的主体成就。由此,建制基本上被看作构造的反面,意味着梅洛-庞蒂尝试用新的语言来改造和重塑《知觉现象学》的工作,体现了他摆脱主体意识构造路径的决心和诉求。

02

随后,宁老师深入浅出地向大家介绍了建制理论的基本意涵和基本框架。她提出从四种改变来理解建制理论的意涵:在与世界的关系上,建制理论主张“被知觉的世界”的存在论,强调主体在“障碍”中与世界建立联系的被动性;在与他人的关系上,建制以相互性为核心,并以一个交互主体性的或象征的场域为前提;在“做”的问题上,建制理论认为“做”不是对先行规划的目标的实现,而是在“回应事物”;在时间问题上,建制理论认为“时间是建制自身的模型”,生命总是已然存在并处在不断偏离的发生中。从框架上看,这四种改变都体现在“个体的与交互个体的建制”、“历史的建制”这两大部分之中。

03

最后,宁老师从建制理论与梅洛-庞蒂中后期哲学改造的关系问题出发总结了这一理论的重要意义。她指出,建制理论强调了被动性因素的地位,在正面建构的意义上成为一种维度的创建,并给出了一个让外在-内在、被动-主动等交织得以呈现的“场域”概念。同时,宁老师还以梅洛-庞蒂的风格概念和中国画史上的“辋川图”问题为例说明了建制理论所具有的解释力和生命力。

04

在与谈环节中,两位与谈人都首先高度评价了宁老师的报告。同时,李科林教授在与谈中提出了胡塞尔的“创建”(Stiftung)概念与“建制”概念的关系问题和翻译疑难;邵奇慧老师则从建制理论与格式塔心理学的关联性出发与主讲人做了进一步交流。

END

最后,与会听众围绕建制理论与马克思主义的关系、主动性与被动性的关系等问题向宁老师请教,宁老师一一做出了解答,讲座也在全场师生的热烈掌声中圆满落幕。

文案:李龙

海报:傅语琴

编辑:傅语琴

摄影:尹海洋

审核:王亚娟

哲学院融媒体中心 宣