2024年3月23日上午,由南开大学哲学院、社会政治哲学研究中心联合主办的“反思与批判·现象学马克思主义专题”2024年春季学期第二讲在南开大学哲学院317会议室如期举行。本次讲座由大连理工大学马克思主义学院刘贵祥教授讲授主讲,题目为“现象学马克思主义的理论逻辑与独特贡献”。讲座由吉林大学哲学社会学院赵雄峰教授担任与谈人,南开大学哲学院副教授王亚娟主持。

1

讲座伊始,刘贵祥教授首先详细地追溯了现象学马克思主义思潮的形成历程,随后从本体论、认识论与方法论三个层面具体展开了现象学马克思主义的理论逻辑。在本体论与认识论层面,马克思主义与现象学就解决近代哲学心物二元论问题而言有一致的目标,同时它们各自在“结构与生成”之间都具有内在的张力,如马克思主义的“认识论空白”以及现象学之先验自我悖论,二者恰恰构成了足以取长补短的关系,因此必然互相借鉴、相向而行。相应地,在方法论层面,马克思主义哲学“从后思索法”与现象学“之字形回溯法”在深层实质上即对于变动和被构造的历史现实的处理进一步表明二者是互相需要且内在契合的。

进一步,关于现象学马克思主义思潮的贡献和意义,刘贵祥教授谈到了有助于破解马克思主义哲学研究内部的种种对立、提供一种马克思主义阐释新范式以及有助于拓展国外马克思主义研究的新领域等三个方面。最后,刘贵祥教授总结指出,马克思主义与现象学之间应该坚持在对话中彼此吸收和互相借鉴,这是走向开放发展的马克思主义的必选项。

2

在与谈环节,赵雄峰教授首先肯定了刘贵祥教授在现象学马克思主义研究领域的深刻见解与突出贡献,同时也就讲座内容提出了三个问题:其一,现象学马克思主义是否有可能弱化马克思主义的批判性和革命性?其二,现象学马克思主义强调追溯与重现历史生成之具体性与传统马克思主义辩证法所理解的具体性之间有何异同?其三,“从后思索”与“之字形回溯”是否足以概括现象学马克思主义的方法论?

刘贵祥教授在回应中指出,对于第一个问题,现象学马克思主义的逻辑与方法并不反对马克思主义的批判性和革命性,相反,它能够在拓展马克思主义传统理论框架、适配自然科学新发展等意义上对这种批判性和革命性起到建构性的推进作用;第二个问题与第三个问题则是内在相关的,辩证法与现象学方法在很大程度上只是从不同视角观看而得到的结果,关键不在于消解或凸显二者之间的具体区别,而在于以清晰地界定二者相对关系的前提与边界为基础推动其“同行”与互鉴。

3

在随后的提问交流环节中,与会师生围绕现象学生存论问题的具体性、就马克思主义哲学而言的前概念生活世界问题等话题展开了热烈讨论。这些交流激发了参与者对现象学与马克思主义诸多相关问题的进一步思考,为本次活动画上了圆满的句号。

END

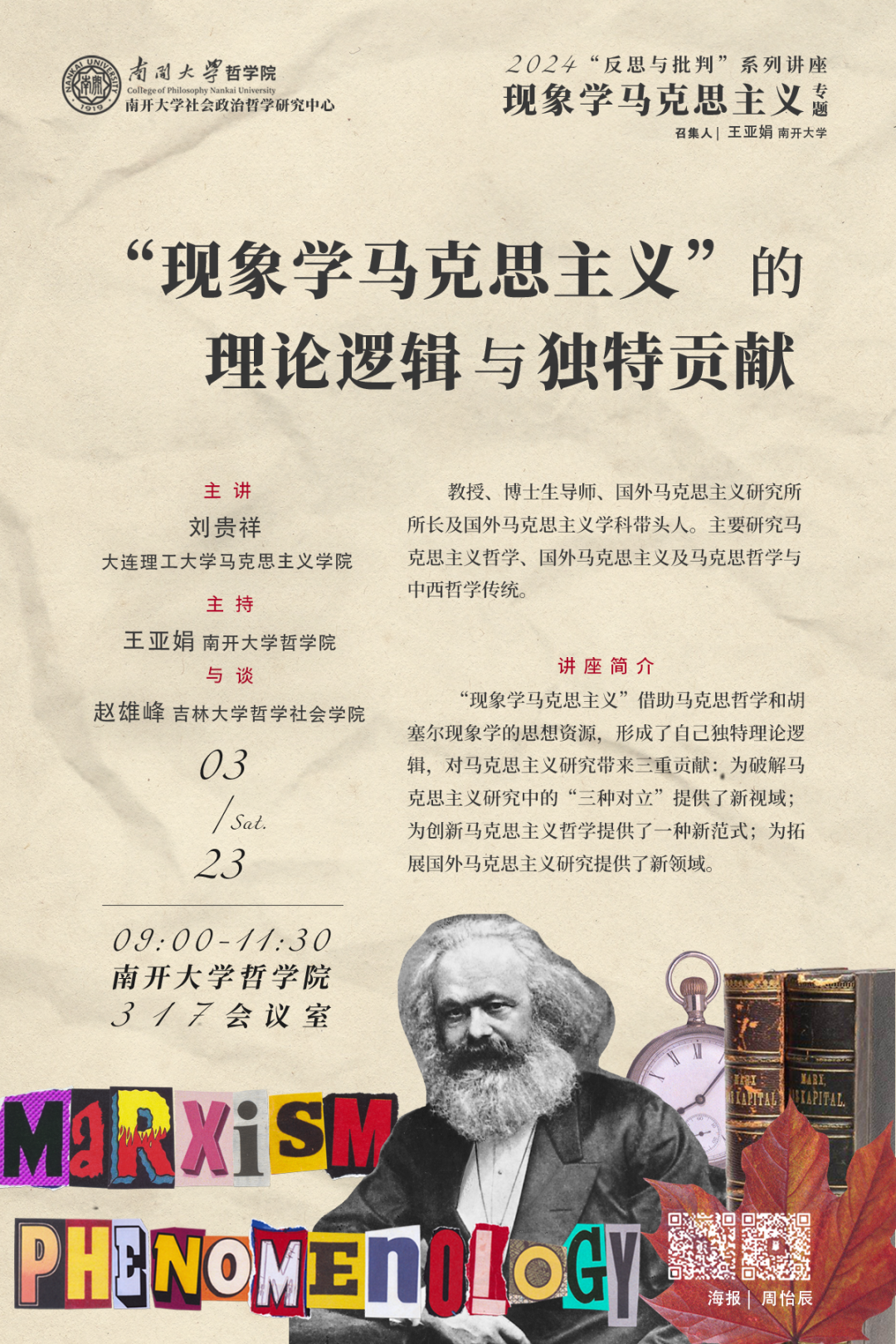

会后,主办方向主讲人赠送讲座纪念海报,双方合影留念。

文案:尹海洋

海报:周怡辰

编辑:傅语琴

审核:王亚娟