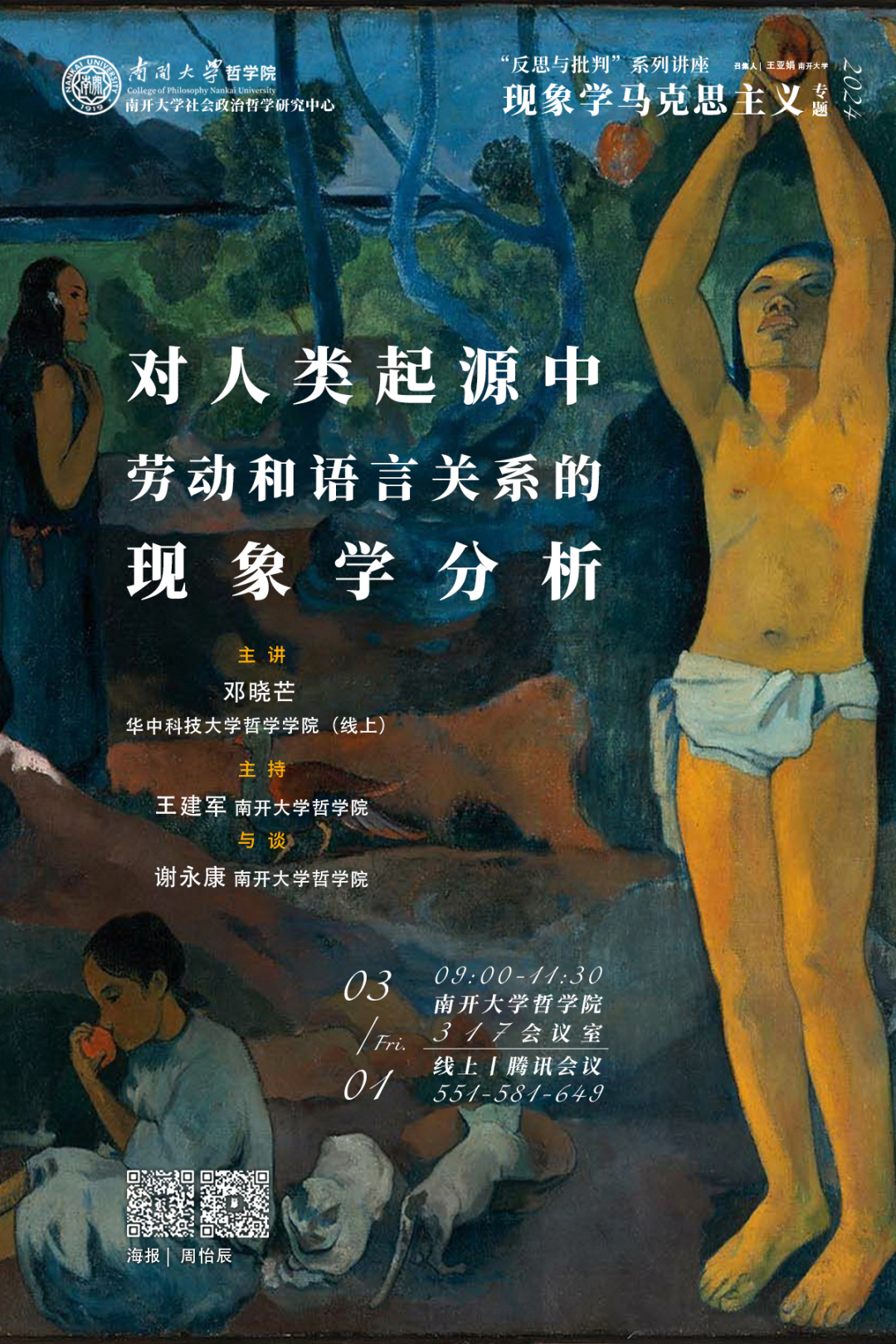

2024年3月1日上午,南开大学哲学院、社会政治哲学研究中心联合主办的“反思与批判·现象学马克思主义专题”系列讲座成功拉开帷幕。本系列讲座旨在深入探讨现象学与马克思主义的交汇点,由南开大学副教授王亚娟担任召集人。首期讲座主题为“对人类起源中劳动和语言关系的现象学分析”,由华中科技大学哲学学院邓晓芒教授主讲,南开大学哲学院王建军教授主持,谢永康教授担任与谈人。讲座采用线上线下相结合的形式,受腾讯会议房间人数限制,学界300余名师生参与了这场思想盛宴。

01

讲座伊始,邓晓芒教授在现代哲学背景中介绍了讲座主题的由来。他指出,现代哲学的语言转向在分析哲学和大陆哲学中具有不同的路向,分析哲学基本上用语言问题排除形而上学问题,而大陆哲学则在解构旧形而上学的基础上重构形而上学。面对这些争端,马克思主义需要现象学的方法,才不会重复过去的问题,使各种主义在现代讨论中仍有意义。在现象学视角下,邓晓芒教授通过把语言还原到人类起源中劳动与语言的关系,以便“在语言的关系中重建形而上学”。

02

邓晓芒教授从劳动与语言关系的历史唯物论思路出发,指出恩格斯有关“劳动创造了人本身”的论断并没有澄清人的劳动本身为何具有“语言性”,因而仍有待于进一步推进。邓晓芒教授指出,语言的现实来源把我们引入到哲学人类学,他用现象学方法对其中的新见解进行再思考。现象学方法把历史唯物论中包含的劳动和语言的协同作用,还原到原始人类活动中随身携带工具对“语言性”的建构作用。原始人类的劳动需要导致了“携带工具”的习惯,它记录了原始人类在漫长生活中“给个体装配延长物”的现实,使工具成为人随身自带的“符号”。邓晓芒教授由此指出,携带工具这种身心一体化活动所建构起来的对象意识和自我意识的统一就是语言的意义空间,人携带工具的劳动方式和人具备语言能力的存在方式之间具有同源关系,原始人的劳动从携带工具开始便具有“语言性”了。

03

在与谈阶段,谢永康教授首先就邓晓芒教授在理论工作上的贡献与对南开大学哲学院的关心和帮助表达了敬意和感谢。同时,谢老师也对讲座内容提出了问题:其一,对于劳动工具的占有问题是马克思主义中的一个重要议题,那么如何理解“携带工具”这一行动中对于劳动工具的占有?其二,自我意识、语言和劳动之间存在着相互缠绕进而走向同一的关系,那么如何在其逻辑关系和概念上做进一步的区分呢?

邓晓芒教授在回应中指出,对于第一个问题:人随身携带的工具应当被视作人身体的一部分,人的四肢不存在出让,因而原始人携带的工具不算私有财产。如果按照财产的理解,那么劳动者占有的第一份财产是他的肢体。第二个问题中自我意识、语言和劳动之间的关系是核心问题,这篇文章是通过现象学对人类起源的追溯,指出携带工具这种劳动实践产生了身体语言,它仅限于一种互相进行意识交流的条件,在此基础上身体语言在语言的无穷递归或嵌套能力中获得自我意识的基本结构,而自我意识则反过来使语言具有普遍的社会属性。需要指出,身体语言既不是逻各斯化的书面语言,也不是语言理论中的直接的口头语言,而是现象学还原之后的“最初的语言”,是劳动之中身体动作朝向同伴的交流能力。

End

在随后的问答环节中,与会师生及线上观众热烈讨论,围绕现象学马克思主义的问题域中共时性与历时性的张力、新实践论美学与语言形而上学的关系等话题向邓晓芒教授提问。邓晓芒教授不仅详细地回答了每一个提问,还与大家分享了他深刻而宏伟的写作计划。这些交流激发了参与者对中西哲学深层问题的进一步思考,为本次活动画上了圆满的句号。

文案:王亚娟 李龙

海报:周怡辰

编辑:李佳奇 胡玉坤

审核:王亚娟