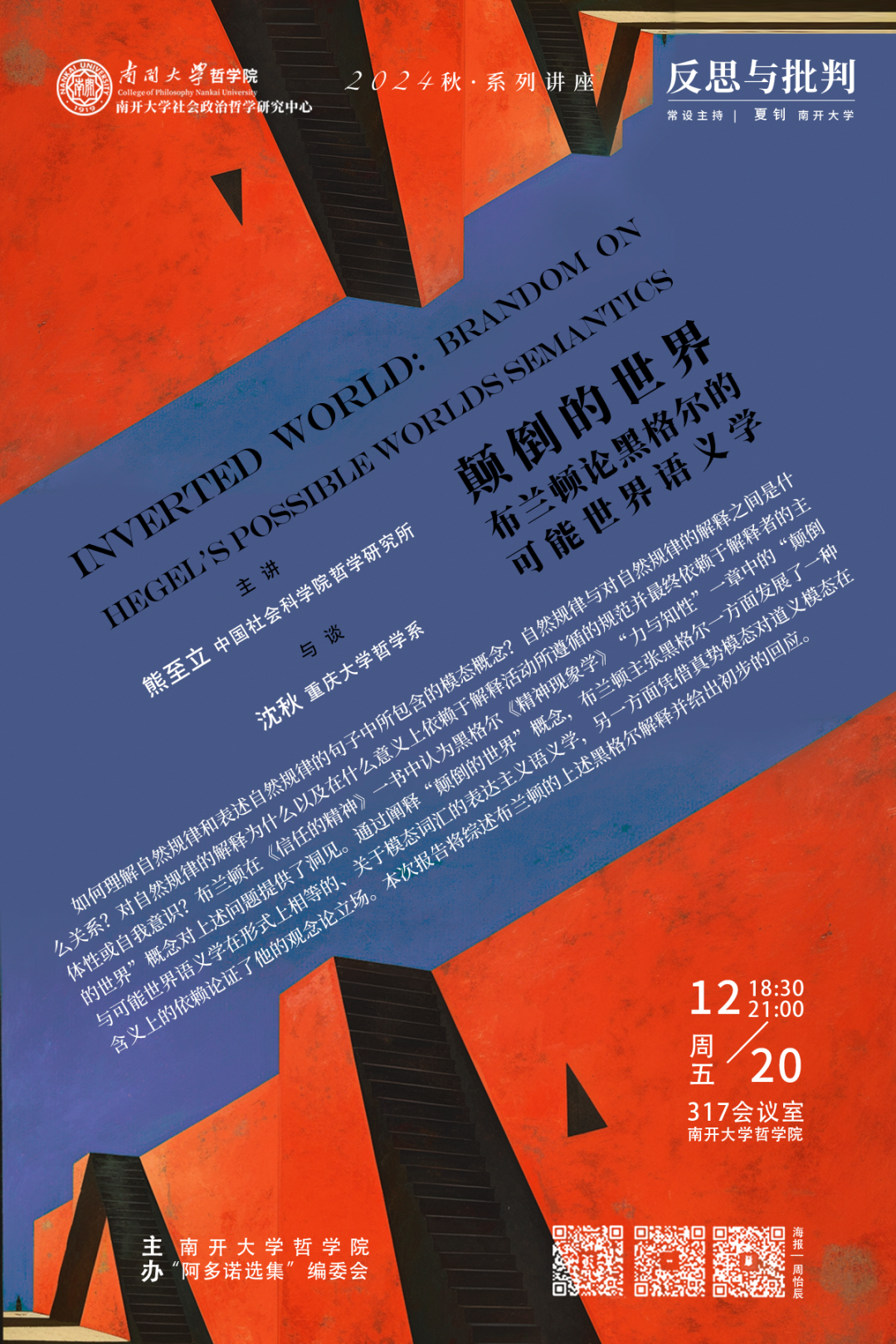

2024年12月20日晚,由南开大学哲学院、“阿多诺选集” 编委会主办的“反思与批判” 主系列讲座第四讲在南开大学哲学院 317会议室举行。本次讲座由中国社会科学院哲学研究所熊至立老师主讲,讲座题目为“颠倒的世界:布兰顿论黑格尔的可能世界语义学”。讲座由重庆大学哲学系沈秋老师担任与谈人,南开大学哲学院夏钊老师主持。

01

讲座伊始,熊至立老师简要地概述了黑格尔《精神现象学》中“力与知性”一章的研究历史,他指出,这一章的主要难题就是如何理解黑格尔的“颠倒的世界”概念以及黑格尔是怎样凭借它完成从自然规律所描述的客观世界到作为主体的自我意识结构的过渡的。布兰顿在这个问题上提出了富有启发性的解答。接着,熊至立老师展开了对布兰顿黑格尔解释的详细剖析。首先,布兰顿区分了感觉共相或可观察性质中存在的两类差异,即单纯差异(mere difference),如糖块可以既是红色又是方形,和排斥性差异(exclusive difference),如糖块不能既是方形又是圆形,以及相应的两种对象概念。通过推理(inference),我们能从可观察性质认知到不可观察的、作为承载性质基底的对象。该推理活动使得从知觉到知性和力的过渡成为可能,因为不可观察的力现在能从作为力的表现的可观察现象中通过推理得知。布兰顿进一步认为,力是黑格尔用来描述理论实在论(theoretical realism)立场的概念,事物的本质并非直接呈现于感觉,而是需要知性的推理才能触及。在这一过程中,力和力的表现关系例示了黑格尔“差异化的同一”或“在他者中保持自身同一”的思辨命题及其所蕴含的整体论(holism)立场。通过实质不相容(material incompatibility)概念,布兰顿把对作为力的表现的、彼此互斥的吸引力和被吸引力的设定解释为出于力的现实性或确定性的需要。换言之,某力的个别化(individuation)依赖于对它力的排斥或反对关系。但它力的个别化又依赖于设定新的它力与之互斥,由此导致无限倒退。为解决该困难,黑格尔设定力和知性的第二阶段(“静止的规律的王国”),但同样的个别化难题又导致第三阶段(“颠倒的世界”)的设定。

02

进而,熊老师指出,布兰顿通过可能世界语义学来解释黑格尔的“颠倒的世界”概念。在可能世界语义学中,可能世界是由最大共可能(compossible)的命题所组成的集合,现实世界即其中所有相关命题为真的集合。布兰顿则把“颠倒的世界”解释为与每个现实事态构成互斥关系的、相互之间非共可能的(noncompossible)可能事态的全集。它在形式上与可能世界语义学相等,通过它可以计算出所有最大共可能的命题集合。据此,熊老师认为“颠倒的世界”所包含的自相矛盾被布兰顿解释为可能事态之间的非共可能性。为避免该矛盾,布兰顿得出黑格尔的解决方案是拒绝对“颠倒的世界”做形而上学上大卫·刘易斯式的实在论理解或语义学上的表象主义(representationalism)理解。不同于模态现实论或另辟蹊径的使真者语义学,布兰顿转向语用学,把黑格尔的“颠倒的世界”概念解释为一种“模态表达主义(modal expressivism) ”,即表述自然规律的句子中所包含的模态概念的含义依赖于我们在做出模态主张时所带有的语用力(pragmatic force)。布兰顿坚持该语用学进路也解释了黑格尔是如何以不同于康德的方式回应休谟关于因果关系中模态概念实在性的质疑的。

熊老师强调,通过上述语用学解释,布兰顿把自然规律和对自然规律的解释活动联系起来。以黑格尔所举的牛顿运动公式为例,通过时间和距离两个差别项之间的相互计算来理解加速度及提供加速度的力,布兰顿认为这可以具体展示黑格尔的所谓“差异化的同一”的整体论立场。最后,布兰顿将力与知性最后阶段的无限性概念解释为该整体论,将自我意识的结构解释为以对客观事态的解释活动为范例的、包含命题内容和使用规范的双向意向性结构。在报告过程中,熊至立老师也针对性地提出,布兰顿对“超感官世界”的序数计算与黑格尔文本的出入,用实质不相容和运动公式分别来解释黑格尔的“差异化的同一”命题是否一致,用非共可能性来解释“颠倒的世界”的自相矛盾或自否定性是否充分等质疑。

03

在随后的与谈环节,沈秋老师高度评价了本次报告。他认为熊至立老师清晰地阐述了布兰顿对黑格尔力与知性部分的解读,为理解黑格尔的相关哲学思想提供了新的启发。同时,沈老师主要围绕“力”的实在性问题提出了疑问,他认为通过推理的中介活动所得出的“内在的东西”可能只是主体所构造的产物。熊老师则指出,依据布兰顿对含义依赖和指称依赖的区分,作为客观事态本质的“内在的东西”只是在含义上,而非存在上依赖于解释活动。与康德的先验观念论一致,黑格尔的观念论立场并不意味着取消经验的实在性,这并不会造成“力”变成主体的纯构造产物和贝克莱式的主观观念论。

随后的环节,师生们积极参与,围绕讲座主题展开了热烈的讨论。大家就黑格尔哲学中的诸概念、布兰顿解读的创新性以及可能世界语义学对于黑格尔的适用性和可能性等问题各抒己见。熊至立老师针对大家提出的问题一一做出了解答回应。

讲座现场照

End

本次讲座是“反思与批判”主系列讲座2024年秋季学期的最后一场,欢迎学界同仁持续关注“反思与批判”2025年春季学期的后续学术活动。

文案:周智臻 海报:周怡辰 摄影:李佳奇

编辑:杨帆 李佳奇 审核:夏钊