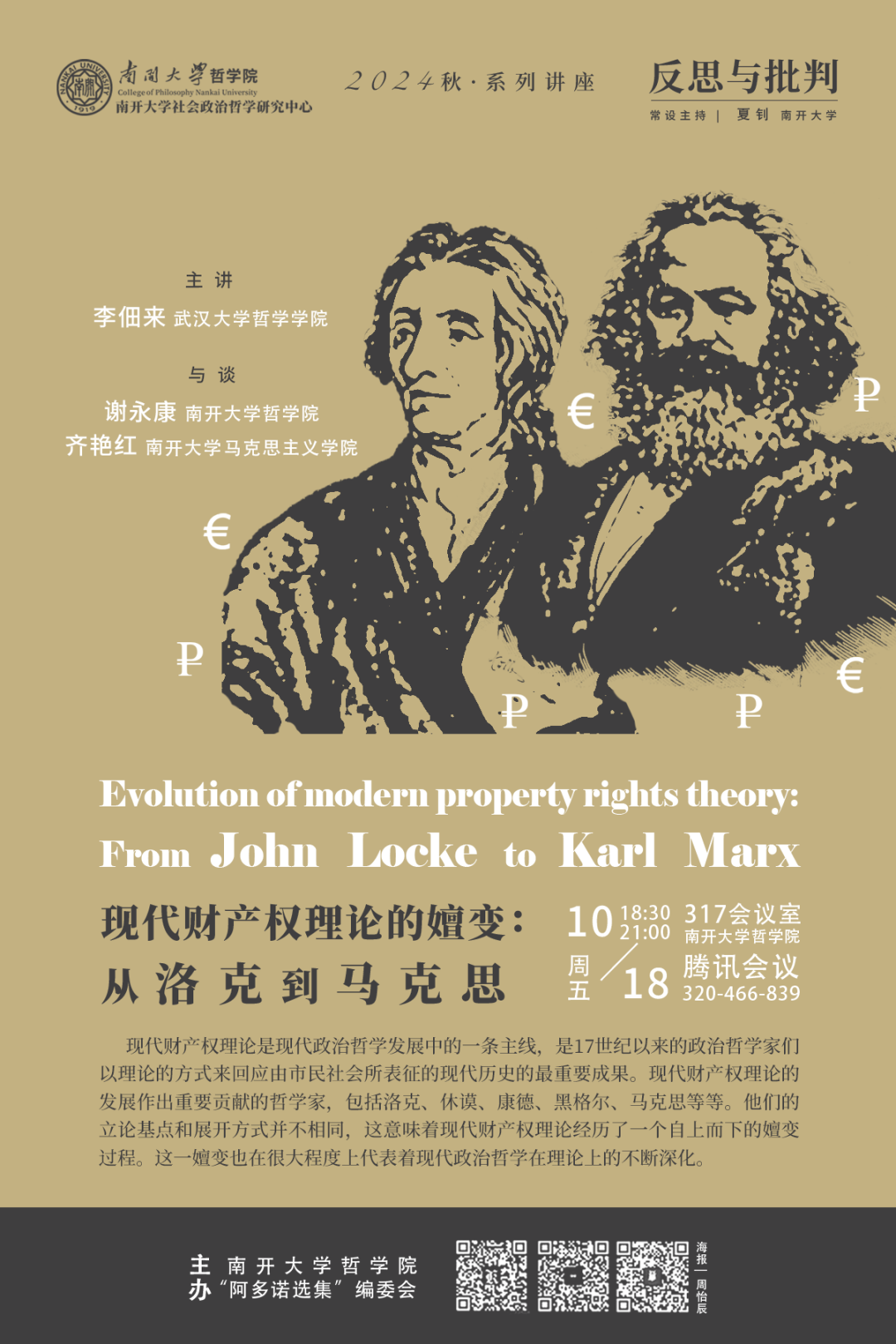

2024年10月18日晚,由南开大学哲学院、“阿多诺选集”编委会主办的“反思与批判”主系列讲座2024年秋季学期第二讲在南开大学哲学院317会议室举行。本次讲座由武汉大学哲学学院李佃来教授主讲,题目为“现代财产权理论的嬗变:从洛克到马克思”。讲座由南开大学哲学院谢永康教授、南开大学马克思主义学院齐艳红教授担任与谈人,由南开大学哲学院夏钊副教授主持。同时,南开大学哲学院王亚娟副教授与宋德超老师也受邀出席本次讲座。

01

李佃来教授以自己多年来进行的政治哲学研究与南开马哲研究传统的遥契引入主题,强调当代政治哲学研究回溯其政治哲学史基础的必要性,而对财产权理论的嬗变路线的研究,就是对上述研究方法的一项生动实践。李佃来教授认为,近代政治哲学虽然研究政治国家和法的构建,但其根据并不在政治国家,而在于市民社会。财产权理论就是政治哲学家归结市民社会问题时的一条主线,甚至可以说,财产权问题是近代以来的西方政治哲学发展过程中面对的根本问题之一。聚焦到为财产权问题做出过著名发声的政治哲学家身上的话,洛克、休谟、康德、黑格尔及马克思的理论嬗变过程,最能反映这一现代政治哲学问题在理论上的深化。

02

进而,李老师就财产权理论深化过程所涉及到的思想家进行具体的分析。洛克是第一个用理论来回应市民社会形成的历史和时代需求的政治哲学家,他将 “财产”作为其政治哲学三项基本内容(生命、自由、财产)中的最重要部分,将财产权辩护为一种自然权利。李老师认为,财产权的“自然权利说”,在一定程度上反映了正在形成中的市民社会中原子式个人的需求,但进一步来看,“自然权利说”采用契约论方法来对齐理论和现实的尝试过于简化,因此存在着吻合度方面的天然缺陷,也就是说,洛克把财产权简化为独白式个人和外在事物之间的关系,而非社会关系,这会引发了一系列问题。而休谟、康德与黑格尔就财产权理论给出的回答是“获得性社会权利说”。休谟认为自然法权不能在真实历史中显示其存在,所有的法权都是在社会关系中建立起来。康德认为只存在一种自然法权——自由,财产权则是通过建立起社会关系的人们之间的公共理性达成的。黑格尔进一步认为,“法的命令就是成为一个人,并且尊重他人为人”,法权关系内含人与人之间的相互“承认”,而这只有在社会性关系中才能存在,因此,财产权是获得性的社会权利;同时,法权关系只有在“伦理实体”中才能得到最充分的展现,因此,财产权问题只是在特定的历史性领域,也就是在现代劳动商品交换领域中存在的社会性问题。因而,黑格尔深入了对财产权的讨论。最后,在马克思这里,他强烈反对自然权利学说,并认为每一种权利都是在特定社会中确立起来,同时,人占有财产也是非常重要的,但在市民社会中,人占有财产已经被制度化了。因此,面对在市民社会这一特定社会中确立起来的财产权问题,最根本的思考必须指向批判其制度化方面,在市民社会中的权利就是私人占有、唯利是图的权利,一方面公私分裂本身就反映在市民社会和政治国家的关系中,另一方面资本主义时代纵容以对财产的私人占有制度性地剥削他人劳动的行为。所以,李老师最终认为,马克思完成了用一种最具复杂性的理论结构来回应财产权这个复杂的社会性问题的任务。

03

在随后的与谈环节,谢永康教授首先谈到,李佃来教授的讲解以一种教科书式的明晰,打通了对财产权问题思考的一系列阻碍,同时也会启发大家去进一步思考这些问题,比如在形而上学领域,政治哲学领域中的财产权概念又意味着什么,还有拥有和劳动,在马克思的理论中如何确立各自的合法性。接着,齐艳红教授说到,李老师将财产权问题作为理解马克思主义政治哲学本身及其与近代政治哲学的关系的核心问题,以洛克-黑格尔-马克思三个主要节点,很好地将政治哲学的规范性维度和政治经济学批判结合了起来,同时,齐老师补充到,洛克在论证财产权问题时,是从劳动这一非先验领域出发的,并且18世纪的自然权利学说与19世纪的历史主义思潮之间就存在着理论摩擦。李佃来教授针对上述问题,以及之后线上线下观众的有关提问,都进行了集中的回应与解答。

讲座现场照

End

本次讲座是“反思与批判”主系列讲座2024年秋季学期的第二场,欢迎各位学界同仁继续关注与参与“反思与批判”后续的其他学术活动。

文案:杨 青;海报:周怡辰编辑:李佳奇;摄影:李佳奇审核:夏 钊