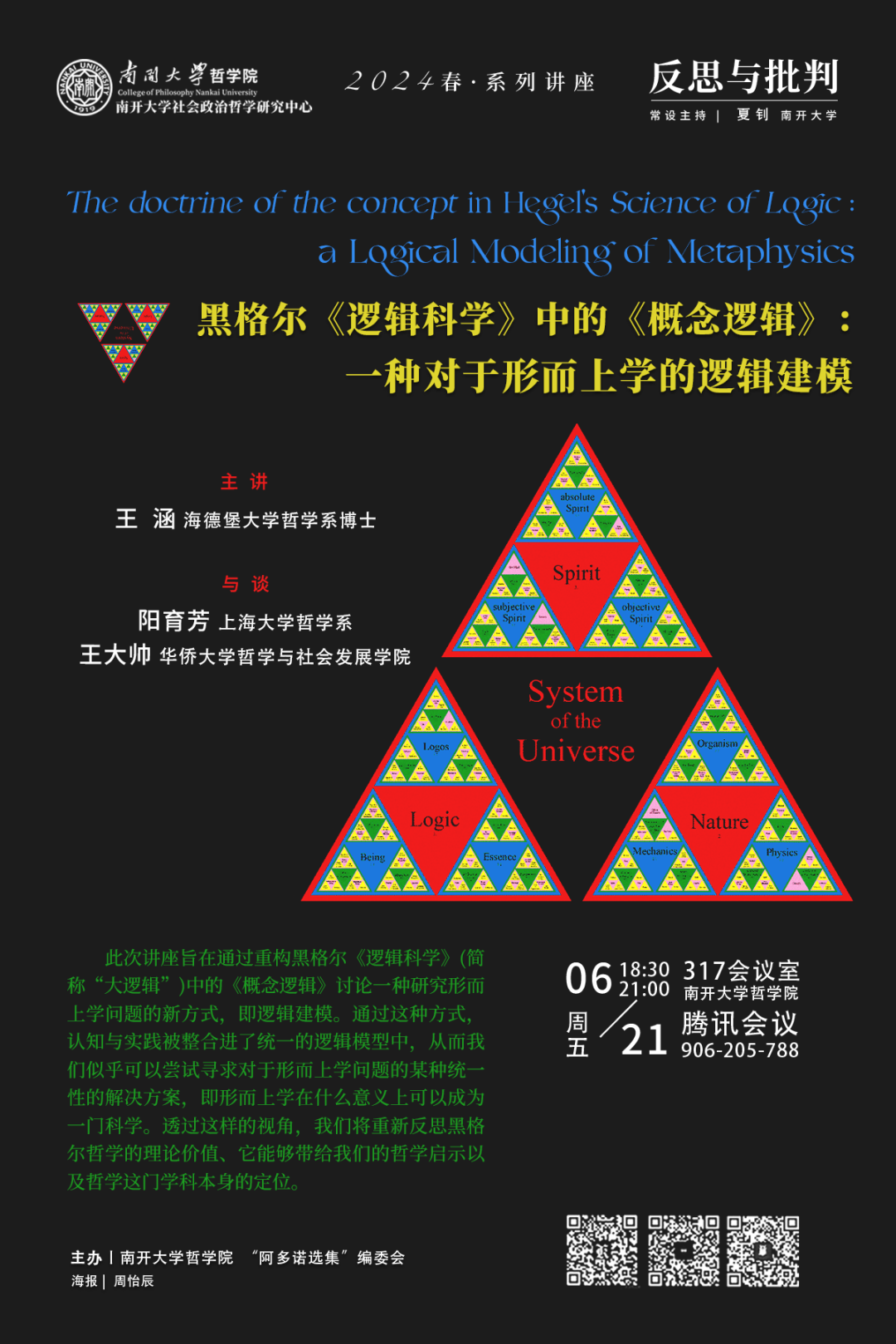

2024年6月21日晚,由南开大学哲学院、“阿多诺选集”编委会主办的反思与批判主系列讲座2024年春季学期第四讲在南开大学哲学院317会议室如期举行。本次讲座由德国海德堡大学哲学博士王涵老师主讲,题目为“黑格尔《逻辑科学》中的《概念逻辑》:一种对于形而上学的逻辑建模”。讲座由华侨大学哲学与社会发展学院讲师王大帅以及上海大学哲学系讲师阳育芳担任与谈人,南开大学哲学院助理研究员夏钊主持,南开大学哲学院邓向玲老师也受邀出席了本次讲座。

01

讲座伊始,王涵老师提出了几个具体的哲学问题:为什么我们能把从来没见过的东西识别为一把椅子?当一个小孩长大之后。父母为什么还会觉得他是同一个人?一栋房子,当我没看到它的时候,为什么我还相信它是存在的?为什么只要太阳照射一块石头,这块石头就会变热?王老师指出,这四个问题分别涉及到了普遍性、同一性、实存性和必然性这四个方面的问题,并且让我们意识到:实际上我们面对着两个世界,一个是对意识而言的世界,一个是对我们而言的如此这般的现实世界。普遍性、同一性、实存性和必然性只存在于后者之中。这是因为,相比于对意识而言的世界,如此这般的现实世界中多了一个逻辑基础X。哲学的基本任务就是要精确地刻画这个逻辑基础X的逻辑功能与逻辑结构,而王老师则想要借助逻辑建模的方式来刻画X。他认为,相比于纯粹的语言描述(可以被视为某种意义上的定性分析),逻辑建模(可以被视为某种意义上的定量分析)更有助于精确地深化我们的理解。

02

随后,王老师展示了黑格尔《逻辑科学》中的逻辑模型。逻辑基础X与如此这般的现实之间构成了一种辩证关系:一方面,这两者是不可区分的,因为如此这般的现实就是逻辑基础X自身的实现;另一方面,这两者又是可以区分的,因为逻辑基础X是思维设定的,而现实世界是可被经验感知的。这种辩证关系可以被表达为“自己a-跟-自己b-的关系”。其中,逻辑基础X对应“自己a”,“如此这般的现实”对应“自己b”。如果我们的关注点在于两者都是“自己”,那么可以得出“自己a=自己b”;如果我们的关注点在于这里是两个不同的自己(a和b),那么可以得出“自己a≠自己b”。逻辑基础X通过赋予了现实世界“无限”这个维度作用于现实世界,这样的逻辑功能方式位于介词“跟”的位置。同时,逻辑基础X本身以及这个X的逻辑功能方式都是由思维设定的,因此思维就是“自己跟自己的关系”中的那个“关系”本身,并且也是自己推动着自己在运动,由此这个“关系”(relation)要写动词化的形式(relating/ self-moving relation)。综上,我们得到了一个描述思维本身的认知模型:运动着的自己a-跟-自己b-的关系。

然而,王老师指出,黑格尔并不满足于这个认知模型,因为在这个模型当中只有思维的确定性,而没有现实与思维的真实统一。为了达到这种真实性,黑格尔展示了另一种“运动着的自己a-跟-自己b-的关系”的构造方式:这里的“自己a”表示的是一个生命体,“自己b”表示的是这个生命体在每一个瞬间的存在状态的集合,介词“跟”表示的是这个生命体与外界的实践关联。与此同时,这个生命体在不断地给自己设定“活下去”的目的,这种活下去的动力或者生命力表达的正是“运动着的关系”本身。由此,“运动着的自己a-跟-自己b-的关系”就转变为了实践模型。因为实践模型描述的就是如此这般的现实,同时,它与上面描述思维本身的认知模型具有逻辑的同构性,因此我们可以得出:现实与思维真实统一。

最后,王老师依据上述逻辑模型解释了黑格尔哲学中的诸多重要论断:一是解释了主客二元对立在逻辑层面的消解;二是解释了黑格尔的哲学为什么不能被简单视为一个个别的哲学流派,而是推动了整个哲学;三是借助于从黑格尔《逻辑科学》中重构的认知模型和实践模型精确界定了这本著作中的核心概念。

03

在评论环节中,王大帅老师高度评价了王涵老师提出的逻辑模型的意义,并提出了几个问题:上述逻辑模型能否应用于对东方哲学以及人工智能的解释?这个模型能否被继续推进和完善?随后,阳育芳老师认为,王涵老师的报告条理清晰并且提供了一个元形而上学的逻辑建构。不过,可以继续追问的是,作为推动者的思维和生命力是否是上述逻辑模型的前提?上述逻辑模型是否能够被用来解释萨特的哲学基础?

在随后的提问交流环节中,观众们也就“主体认识的偶然性”、“普遍理论的问题”、“自然科学中的定量分析”、“对黑格尔哲学的理性重构”等问题积极提问。王涵老师针对所提出的问题,逐一做出了回应与解答。

End

本场讲座论证清晰,观点独特,吸引了许多哲学专业的同学以及哲学爱好者,体现了哲学研究的生命力。在各位老师、各位同仁的参与支持下,讲座取得圆满成功。本场讲座是反思与批判主系列讲座2024年春季学期的最后一场,欢迎学界同仁继续关注反思与批判2024年秋季学期的后续学术活动。

文案:李晶;海报:周怡辰

编辑:张广 李佳奇

摄影:张丘轲 李佳奇

审核:夏钊