2023年6月16日晚,由“阿多诺选集”编委会主办的反思与批判系列讲座2023年春季学期第四讲在线上如期举行。本次讲座由北京师范大学全球化与文化发展战略研究院特聘研究员大卫·巴拓识(David Bartosch)主讲,题目为“幽默的哲学本质”。讲座由南开大学哲学院助理研究员夏钊主持,复旦大学哲学学院艺术哲学系副教授王维嘉担任评论人。

01

巴拓识老师首先指出,幽默(humor)一词在词源上来自于“umor”,即体液,后来涉及幽默的讨论,则往往将其理解为一种与“才智”关联的人类官能,甚至是力量。而本次讲座则意图从幽默现象的多义性入手来揭示出一种新的观念。巴拓识老师指出,幽默是实践理性的三个范导性的组成部分,另外两个分别是道德理念(moral ideal)和实践力(practical force),所以幽默可以被看作是主体道德自我完善可能过程的一种功能性表达。

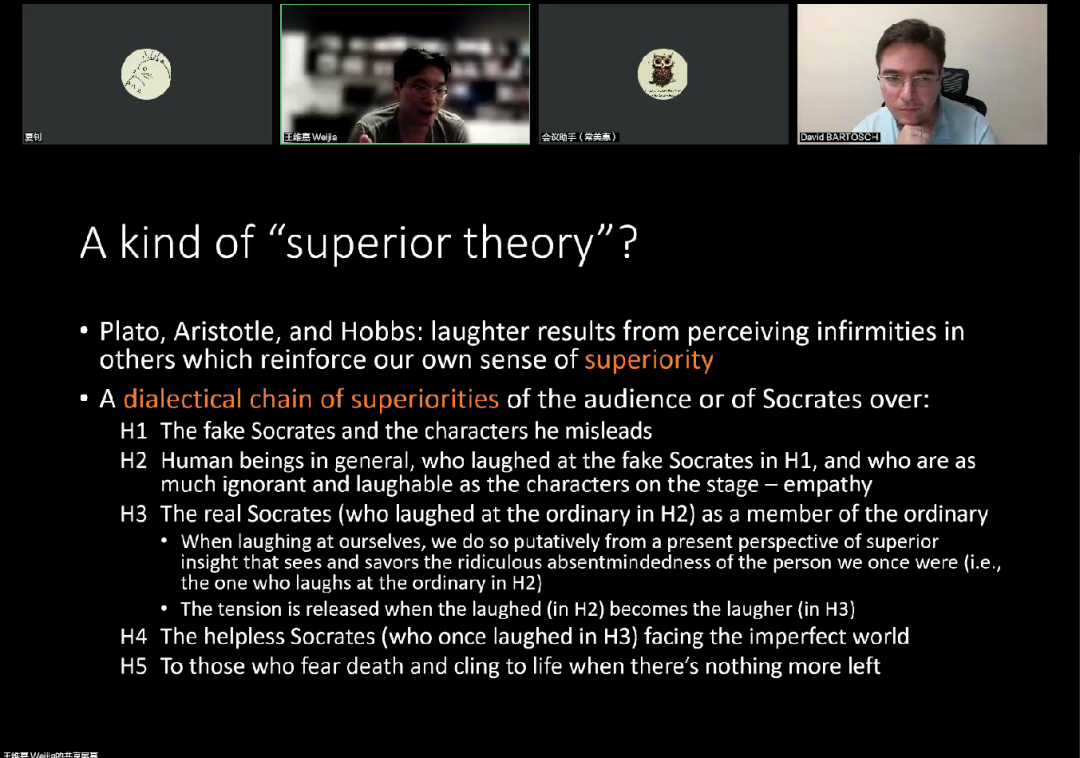

随后,巴拓识老师推进到本次讲座最核心的部分——对于幽默的五层划分。第一层次也是最低层次的幽默(H1)会涉及可能的伤害以及所娱乐的对象,但是这种对他人的伤害并非有意的。第二层次的幽默(H2)对应着一种无害的滑稽,相比于H1,H2包含了潜在的道德品质和崇高,也就是对于道德上自我完善的补偿机制。第三层幽默(H3)是一个分水岭,从这个阶段开始,幽默开始成为一种具有道德上自我激励的方式,它通过识别出自身行为上的荒谬性,来主动地为更好的状态而改正。第四层次的幽默(H4),则意味着更成功的道德自我完善的状态。从这一阶段开始,幽默开始摆脱了滑稽和笑,它所处理的是主体成功的实践与荒谬的不完美以及道德上不情愿环境之间悲剧性的不协调,而协调两者的方式则通过所谓的反讽(irony)来实现,苏格拉底就是一个最好的事例。最后阶段(H5)则完全脱离了滑稽的内在中介,而成为所谓的“不动心”(ataraxy),在这个最后的综合中,实践理性实现了其内在的道德目的,也是道德理念在所有主体行动中的实现。

02

接着,巴拓识老师指出,崇高并非与幽默并列,而恰恰是幽默最核心的特质。崇高不仅存在于最高的H5阶段,同样也出现在H1-H4的各阶段之中。体现在H1和H2阶段的崇高则是间接的以及颠倒的崇高,通过颠倒崇高的滑稽和荒谬行为,将无限运用到有限之中,这些“失败者”补偿了自己的无能。但是在H3和H4中,补偿性的滑稽转变为提升道德的滑稽,而且崇高不再以颠倒和否定的方式被呈现。H4阶段则更进一步,不仅仅是对于颠倒崇高的再颠倒,而是对于其他一切反对崇高形式的反对。然后,巴拓识老师引入了邪恶的滑稽和移情(empathy)的区分,并且指出,有一些滑稽是和幽默没有任何关系。他引述了阿多诺的说法,指出这种邪恶的滑稽只不过是对于个体或者群体恶意的贬低,因此缺乏任何移情的要素,接下来巴拓识老师尝试用利普斯的审美同情(aesthetic sympathy)理论来更进一步阐释幽默和滑稽的关联与区别。

最后,巴拓识老师通过分析苏格拉底在阿里斯托芬中的形象以及苏格拉底在文本中呈现的形象,阐释了幽默概念的动态展开过程,并且指出,阿里斯托芬只不过是一个出色的讽刺作家,但是苏格拉底则是一个真正的幽默家。

03

在评论环节中,王维嘉老师高度评价了巴拓识老师的此次讲座,并简要地归纳了幽默所包含的五个层次,然后基于此总结,王老师认为巴拓识老师的理论其实质是一种“优越性”(superiority)的辩证序列。不过,其中存在着几点问题:首先优越性并非是幽默的充分条件,而且从苏格拉底的事例中我们似乎不能感受到一种“幽默感”;其次,智慧只是道德的其中一个方面,所以以智慧为核心的幽默是否能成为实践理性的中介是需要商榷的。之后,线上的观众还针对幽默理论与德国早期浪漫派的关系,以及幽默理论与道德的关系积极提问发言。巴拓识老师则针对这些问题做出了细致的回应和解答,并且提示未来将会从跨文化的角度,进一步分析幽默在中国和印度哲学中的发展,以提供一个更具普遍性的解释。

End

本次讲座以一种有趣的方式揭示了“幽默”这个看似平常的概念深刻的哲学内涵,充分体现了哲学与生活之间内在的亲缘性,同时也侧面反映了德国哲学传统在当代的生命力。在各位老师、各位同仁的参与支持下,讲座取得了圆满成功。本场讲座是反思与批判系列讲座2023年春季学期的最后一场,欢迎学界同仁继续关注反思与批判2023-2024年秋季学期的后续活动。

文案:周智臻 海报:周怡辰 编辑:李佳奇