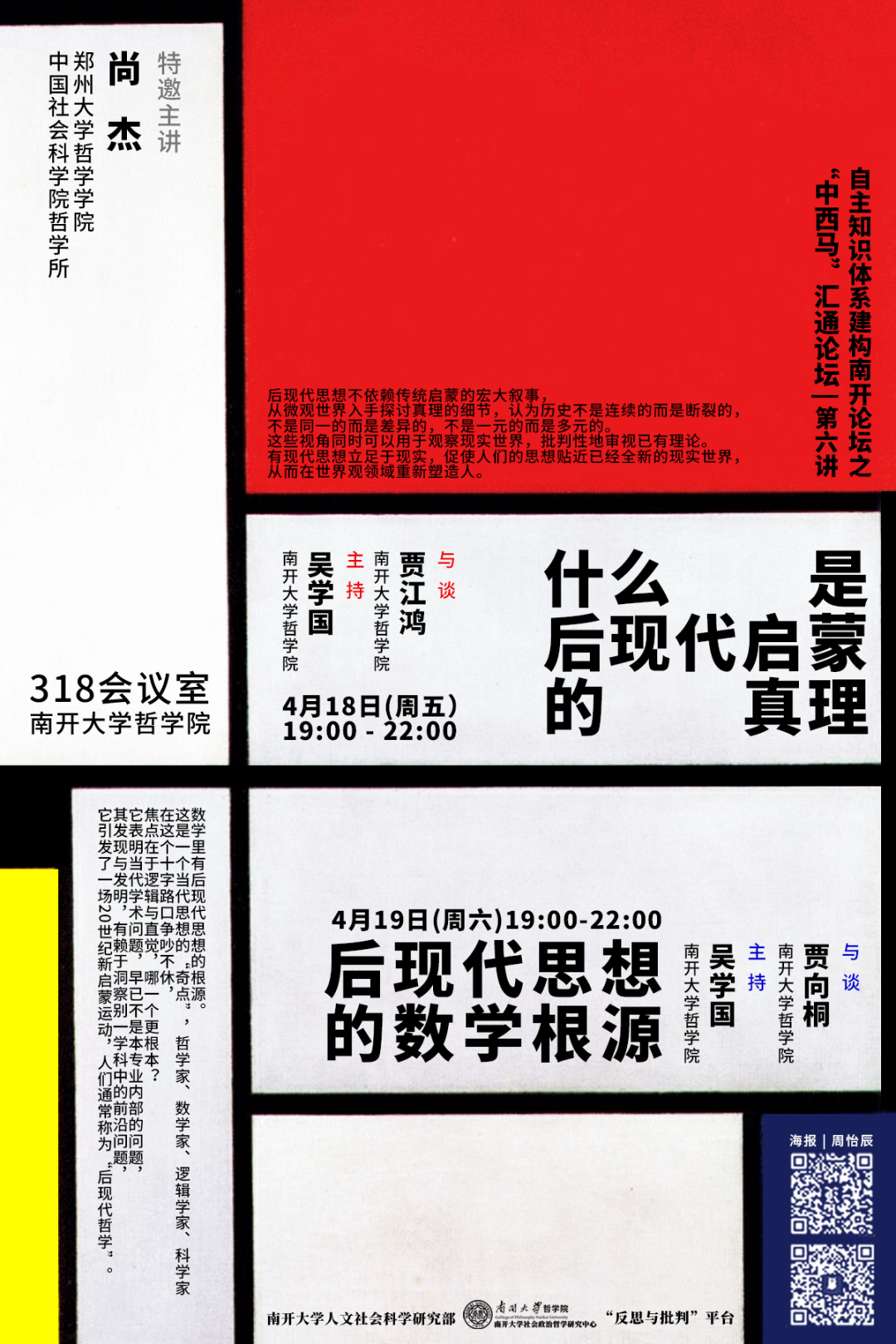

2025年4月18日至19日,由南开大学人文社会科学研究部、南开大学哲学院、南开大学社会政治哲学研究中心主办的自主知识体系建构南开论坛之“中西马”汇通论坛第六讲在哲学院318会议室如期举行。本次两场讲座由郑州大学特聘教授、中国社会科学院哲学所研究员尚杰教授主讲,题目分别为“什么是后现代启蒙的真理”与“后现代思想的数学根源”。两场讲座分别由南开大学哲学院贾江鸿教授与南开大学哲学院贾向桐教授担任与谈人,由南开大学哲学院吴学国教授主持。

1

什么是后现代启蒙的真理

01

4月18日晚19:00,尚杰教授的第一场讲座在哲学院318会议室如期召开,主题为“什么是后现代启蒙的真理”。本场讲座由南开大学哲学院吴学国教授主持,南开大学哲学院贾江鸿教授与谈,李国山、卢兴、王亚娟、单虹泽、王天等老师出席讲座。

02

在本场讲座中,尚杰教授结合卡普托《真理》一书,以现当代欧陆哲学为背景,从四个角度对后现代启蒙与真理问题展开系统阐述:一是“断裂或非连续性、非同一性”。尚老师指出,《真理》一书的核心围绕对“truth”的哲学阐释展开,作者卡普托主张突破启蒙时代的真理观。传统将truth译为“真理”暗含主客观符合论与理性霸权,实则应据语境译为真相、事实等更具开放性的词汇。17-18世纪现代性以系统性知识为“理性之床”,追求普遍性却削足适履;19世纪后现代转向则强调情境化与多元性,以网状思维消解中心,承认不确定性。卡普托提出“新启蒙”构想:继承旧启蒙反权威精神,同时接纳模糊性与复数truths,用阴影中和理性强光。生活意义在于当下的暂时性而非永恒真理,每个情境化存在皆具合理性。在信息爆炸的21世纪,我们既是数据网的节点,更是多元真相的动态共构者。二是“心与智:不存在所谓‘上帝视角’”。尚老师揭示哲学史中理性与智慧的张力,指出人类无法僭越上帝的全知视角,个体价值正源于有限性。古希腊将理性融入智慧整体,启蒙运动却将其异化为霸权工具,康德三大批判则割裂真善美,使真理沦为冰冷理性产物,其“分盒子思考”模式被技术理性继承,导致韦伯所言的“世界祛魅”。在AI时代,当逻辑判断被算法接管,人类需重拾奥古斯丁的“心灵深渊”,在未被规训的日常细节中激活直觉、情感与创造力的诗意流动。尚老师主张回归前苏格拉底智慧观,承认理性局限,守护算法无法复制的神秘体验,重塑含纳混沌的完整人性。三是“多向度的人VS单向度的人”。阿多诺与霍克海默揭示“启蒙辩证法”的悖论:工具理性扩张反致非理性疯狂,将人异化为“单向度透明机器人”。与之相对,“多向度的人”保有克尔凯郭尔式诡秘内心与圣奥古斯丁“永不安息的心”,其生存体现德里达“危险的替补性”。21世纪精神健康被重新定义:接受“精神刺激”并保持异议能力方为正常,固守单一领域者实为“精神病”。康德将理性绝对化为“必须因为必须”的道德命令,制造割裂善与幸福的“分裂生活”;黑格尔虽转向具体分析,仍困于必然性框架;最终,克尔凯郭尔与尼采将真理还原为生存论事件。在技术便利时代,哲学应如加缪般拥抱荒诞,“无理由而活”方显生存强度。四是“公共性与私人性”。尚老师批判依附“公众”的“非本真”状态:真理绝非闲谈堆砌的民意调查,而需个体以“例外”姿态直面荒谬。克尔凯郭尔主张“穿上独有条裤腿”,通过“创造独有意思”实现本真性,即便结果类同他人,纯粹自我劳动的快乐仍不可替代。他抨击黑格尔将个人消解于世界历史,倡导成为收藏硬币图案而非消费功能的特立独行者。尼采进一步揭露苏格拉底式真理定义的虚无本质,提出“活生生的哲学”,肯定生命原始能量与混沌力量。“奇点”概念标志思想革命:真理不在铁轨般稳定的理性规则中,而在“会出错”的困难里,体现为虚构、发明与“好像”的视角重构。房间的混沌恰是自由思想的证明——物品非常规放置铭刻主人独特的“作为”,这种超连接时代的认知更新速度,迫使人类不断重启日常生活,在多重可能性中保持生存的鲜活强度。

03

谈人贾江鸿教授指出,尚教授从后现代启蒙与真理两大主题入手,揭示后现代启蒙的特征,并对后现代真理的特征进行诠释,具有深刻的启发意义。贾老师从历史、人工智能、哲学等多角度出发,分享了他对数字文化的影响、AI的心理深渊与神秘性等问题的理解。同时,贾老师还提出了关于前现代的基本特征及其与后现代的关联与区分、直觉和清晰判断的区分等几个问题向尚老师请教。尚老师对贾老师的发言做出回应。在回应中,尚老师阐述了对欧洲历史的理解,并提到19世纪30年代是哲学的重要分割点,黑格尔去世是一个标志性事件。尚老师指出20世纪欧洲哲学的发展呈现急剧分叉的局面,并强调后现代主义在理解和处理不同时间段的同一概念方面的重要性。此外,尚老师还谈论了技术、理性、癫狂等概念以及人工智能等新兴事物,对人工智能的主体性、自我反思能力等问题进行了深入探讨,强调保持人的原始性和不可替代性的重要性,反对依赖技术和否定人机互动的态度。

2

后现代思想的数学根源

01

4月19日晚19:00,尚杰教授的第二场讲座在哲学院318会议室如期召开,主题为“后现代思想的数学根源”。本场讲座由南开大学哲学院吴学国教授主持,南开大学哲学院贾向桐教授与谈,李国山、王建军、贾江鸿、王亚娟等老师出席讲座。

02

在本场讲座中,尚杰教授的讲论大致从以下几个方面展开。其一是理性预设与数学创造性的悖论。尚老师从理性与直觉的张力说起,揭示传统哲学将真理等同于逻辑自洽的困境。康德“先天综合判断”暴露理性根基的预设性——几何公理依赖无法自证的直觉空间,而非欧几何的诞生直接挑战其普遍性。维特根斯坦的自指悖论与赫尔姆霍兹实验共同揭示:理性本质是自我循环的“镜中影像”,其合法性建立于无法言说的直觉预设之上。数学真理的“形式主义-直觉主义”起源两难,暗示理性=逻辑=同义反复,而创造性活动必须突破此循环,如布劳威尔主张“数学是心灵的无语言活动”,其连续统理论揭示意识本质的破碎性与自由选择,量子力学的“不确定性”在此获得哲学呼应。其二是逻辑贫瘠与横向思维的突围。彭加勒指出逻辑的致命缺陷在于“排斥悖谬”,而数学生命力恰在于创造性悖论。德里达“延异”概念与胡塞尔现象学在此交汇:意义生成于不断偏移的“可能是什么”,语言永远滞后于直觉的流动。希尔伯特试图以元数学构建形式主义堡垒,却遭哥德尔不完备定理致命打击,这迫使思想退回直觉领域。其三是怪圈现象与自指结构的启示。巴赫《音乐的奉献》与艾舍尔版画揭示“怪圈”本质:系统自我指涉导致的层次混乱。哥德尔将此引入数论,通过“本陈述不可证”的数学化说谎者悖论,证明形式系统内在的完备性。递归嵌套现象暴露认知的层积本质:理解总是需要“跳出系统”的元视角,而该视角本身又陷入新的系统困境。侯世达指出,智能的本质在于处理自指悖论的能力,而机器永远受困于“盲计算”。这呼应德里达对胡塞尔的批判:追溯几何起源必须跳出时间之外,实为不可能的任务。其四是解构时代的精神突围。德勒兹“欲望的野蛮流动”与尼采“无理由创造”形成解构主义宣言:打破同一性暴政,在“非直谓定义”中激活思想。彭加勒揭示欧氏几何的“固体偏见”,索绪尔词义差异理论在此获得数学呼应。福柯“知识考古学”遭遇随机性挑战:历史断层实为无所不在的“骰子投掷”,权力建构于偶然的“知识通货膨胀”。维特根斯坦最终承认:遵守规则本质是私人的直觉游戏,象棋规则无法规定“日字走法”的方向选择,创造性活动必然包含“无意识的误解”。其五是智能迷局与后人类启示。哥德尔定理预示人工智能的终极困境:图灵机可计算性无法涵盖人类直觉的“停机概率”。当计算机完成所有语法验证时,真理仍可能隐匿于未证明的陈述中,这为错误、好奇与偶然保留空间。卢卡斯指出意识本质在于无限自反能力,而机器只能执行有限层级的“自我观察”。艾舍尔《画廊》的视觉怪圈与禅宗顿悟形成跨时空对话:真正的智慧在于泯灭主客界限,在“自我吞噬的龙”中抵达“无言的直觉”。最终,这宣告理性时代的终结:当逻辑证明导致“精神安乐死”,唯有拥抱悖论、激活横向思维,在“危险的替补性”中重建包含混乱的完整人性。

03

与谈人贾向桐教授认为,该报告主题十分重要,而目前学界研究较少。贾老师从数学哲学角度为尚老师的报告做注脚,围绕数学在西方文化中的地位展开讨论,尝试实现跨学科交叉对话。贾老师指出,数学是西方思想文化交汇主干,近代科学、哲学难以脱离数学。贾老师探讨了数学与现代性、后现代性的关联,以及科技对数学的解读,最后指出数学与艺术关系密切,艺术在相关讨论中也很重要。王建军教授围绕康德哲学研究进行探讨,主要就彭加勒对康德的批判进行分析和回应。王老师认为,彭加勒对康德的批判主要针对的是康德的先天性思想;继而,王老师从空间直观和自我概念两大问题分析了康德的相关观点,为康德做出辩护。尚老师对以上评议内容做出回应。尚老师对贾老师和王老师的观点表示赞同,进而探讨科学与技术、艺术的关联,并阐述对彭加勒的康德批判的看法。尚老师认为,科学与技术的关系越发紧密,但人们往往关注原理性面向而忽视操作的维度,比如德勒兹就批判康德的思想偏重于对原理性内容的宣传而不足于操作性与功能性维度,而这不利于科学贴近我们的实际。尚老师还指出,彭加勒对康德的批判主要在于其认为空间直觉并不完全是先天的,然而二人在直觉问题上实则有深度共鸣,彭加勒对于康德的态度主要是肯定而非批判。

3

总结

总体来看,尚杰教授本次两场讲座从哲学与数学双维度解构传统理性霸权。第一场讲座以卡普托《真理》为轴,批判启蒙时代“主客观符合论”的“理性之床”,主张真理的复数性与情境化生存,强调断裂、差异、多元对重塑现代世界观的意义,呼吁回归生命直觉与艺术性存在;第二场讲座则揭示数学中逻辑与直觉的根本张力。两场讲座的内容交汇于对康德式理性框架的否定,以数学的“怪圈”与哲学的“危险的替补性”为隐喻,指认后现代思想本质是打破同一性、拥抱混沌的横向思维,为AI时代守护人性深渊提供理论支撑——理性无法穷尽之处,正是直觉、激情与诗意栖居之地。

文案:沈复 海报:周怡辰 摄影:杨青

编辑:杨帆 审核:吴学国