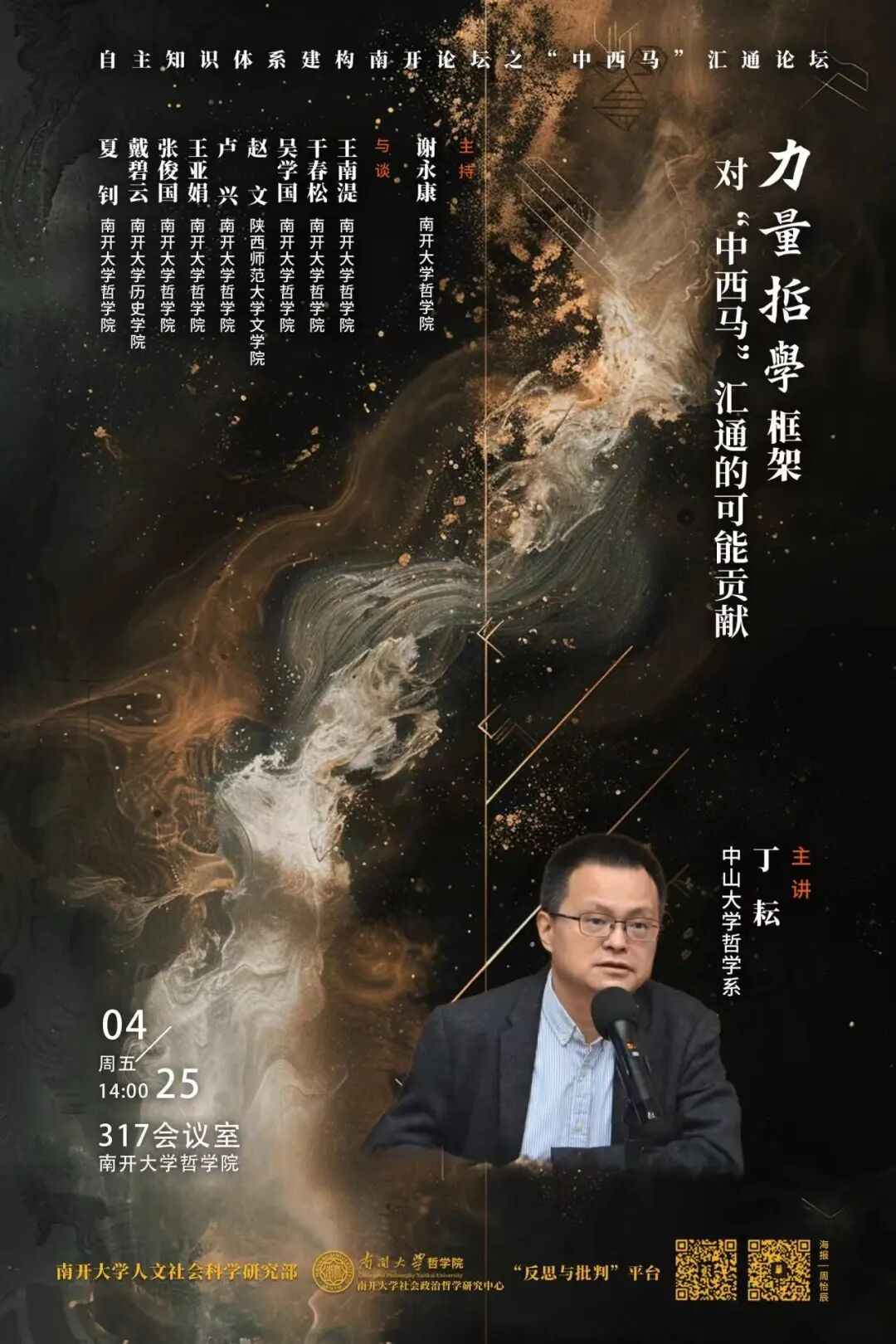

2025年4月25日下午,由南开大学人文社会科学研究部、南开大学哲学院、南开大学社会政治哲学研究中心和“反思与批判”平台共同主办的自主知识体系建构南开论坛之“中西马”汇通论坛第七讲在哲学院317会议室举办。本次讲座由中山大学哲学系丁耘教授主讲,主题为“力量哲学框架对‘中西马’汇通的可能贡献”。南开大学哲学院谢永康教授主持本次讲座,南开大学哲学院王南湜教授、南开大学哲学院院长干春松教授、陕西师范大学文学院赵文教授、南开大学哲学院卢兴教授、王亚娟副教授、张俊国副教授、夏钊副教授、南开大学历史学院戴碧云老师作为与谈人出席本次讲座。各位与谈人均提前做了充分准备,本次讲座就呈现为围绕丁耘教授发言的一场跨学科、全方位的深入研讨活动。

01

在干春松教授致欢迎辞之后,讲座正式开始。丁耘教授开宗明义地指出,力量哲学是一个由隐而显的活的传统,我们据于“力量”这一基本概念,可以开辟出一套中哲、西哲、马哲相会通的新方案。丁教授今日讲座的主要内容即阐明,如何以力量哲学的框架融摄中西马三种哲学传统。

在讲座的第一部分,丁教授以钩玄提要的方式,对力量哲学传统进行了提炼和梳理。古希腊哲学的代表人物亚里士多德的代表性理论为形质论和潜能-现实论,其潜能-现实论疏解了形质论中质料的尴尬地位,照此可以说:作为一种自在性存在,质料可以依傍形式而获取定义。新柏拉图主义的代表人物普罗提诺提出了作为“善”之理念的“太一”,“太一”本身拥有无限的潜能。中世纪的经院哲学肯定了上帝的至上地位,其认为上帝同具绝对力量、建序力量、保序力量与非常-超序力量。稍晚近的唯名论认为,上帝意志作为个体存在的根据,其直接决定着个体之生灭。唯名论事实上引申出这样一个神学问题:上帝的力量与上帝的意志的关系;此一问题开启了近代哲学的基本问题,即力量与意志的关系问题。这一问题又包含了两个子问题:一为力量与意志的分合问题,另一为理性与意志的分合问题。对于第一个问题,笛卡尔认为力量与意志可分而不可合,斯宾诺莎则认为二者虽存在区分而可合归一途,谢林的力量阶次进路和尼采的存在论进路则分别为力量与意志之结合提供了新方案。对于第二个问题,莱布尼茨以意志-理性-力量的三阶回答论证了理性与意志相糅合的可能性,康德与黑格尔亦主张理性与意志的一致性。纵观古今各阶段的哲学思想,我们不难发现,力量哲学是一个逐渐强化与明显的传统。经由对这一传统的掘进,在西方哲学领域,我们能够克服观念与实在的对立;在中国哲学领域,我们能够深化对气论的思索与推进。

02

在讲座的第二部分,丁教授讲述了力量哲学在二十世纪所发展出的新成果。丁教授指出,二十世纪的力量哲学主要存在两条道路:一为阿尔都塞道路,另一为德勒兹道路。

阿尔都塞道路的视角近于历史哲学,其理论要点是和黑格尔框架的争论,其意图以斯宾诺莎框架解释马克思主义哲学,从而取消黑格尔框架的主导权;在斯宾诺莎框架下,马克思主义哲学中观念与实在的关系并非呈现为简单的颠倒-再颠倒关系,生产与再生产问题则可被还原为力量特性的问题。德勒兹道路的视角近于形而上学,其理论要点是和现象学的争论,而其主要观点则体现在由两篇文章所呈现的两个侧面。《潜在者与现实者》一文采取了力量哲学的进路,其提挈了一种“潜在者—实在—现实者”的三元结构,在这种结构中,现实者是潜在者的果实。《内在性:一种生命》一文则采取了现象学的进路,其肯认了“先验域-内在性平面-生命”的三元关系,在这种关系中,现实者是潜在者的伤口。丁教授认为,我们当前的重要工作是要把潜在-实现-现实者的力量学三极与先验域-内在性平面-生命的生命现象学三极端交错起来,其于《道体学引论》中建构的“即虚静即存有即活动”的整全道体便是一次有益尝试。

在第三部分,丁教授以力量哲学框架对历史唯物主义的本原理进行了阐释。丁教授认为,历史唯物主义的基本概念——生产力和劳动力同“力之量”的问题密切相关,而“力之量”的问题又联系于内强量与外延量的区分。在剩余价值学说中,与内强量息息相关的活劳动代表了剩余价值,现实性多于可能性,可能性本身欠乏力量。而在力量哲学的解释框架中,可能性多于现实性,可能性本身具有力量。

总之,对力量哲学的推进,有利于我们以一种的全新的视角融通西方哲学、马克思主义哲学与中国哲学。

03

在接下来的与谈环节中,众多师生围绕讲座内容展开思考、提出问题。

王南湜教授从自身的理论思索——马克思主义哲学的黑格尔阐释批判出发,谈及了其对中国哲学发展前途的思考。王教授认为,李泽厚“统合孟荀”的思想尝试、高清海类哲学贯通类生命与种生命的理论方案都是开拓哲学发展路向的有力思想。丁耘教授的《道体与心性》关注自然目的论问题在当今的发展,进一步推进了当前哲学学界的理论探赜。干春松教授指出,丁耘教授长期关注张载至王夫之一路的气学理论,特别是王夫之“性日生日成”之说。干教授进而提出疑问:在力量哲学的视域中,王夫之“性日生日成”说所谓之“成”是否拥有方向,若有方向则有何种机制决定。赵文教授指出,斯宾诺莎力量哲学存在与中国乾坤生成论相契合的面向。卢兴教授则扼要地梳理了中国哲学的气学传统,继而指出现代新儒学忽视了这一重要传统,丁教授的道体学理论则为接续气学传统做出了有利尝试。王亚娟副教授将斯宾诺莎力量哲学同《淮南子》多层次气论相联系,进而提出“《淮南子》气化感应的宇宙生成模型是否对应于中国传统思维模型”这一问题。张俊国副教授认为,生命现象学将生命视作一种由行动显现的生成性存在,结合力量哲学来看,客观性成为不与主观性对立的、先于人身的潜在性场域。夏钊副教授以谢林-黑格尔之争的视角切入讲座主题,认为黑格尔从耶拿时期到成熟时期的哲学发展将力量置于体系边缘,以便保持合目的性,从而凸显目的性的不可抛弃,但力量哲学却是无目的性的,如何应对合目的性对力量哲学来说或是一个潜在理论困难。戴碧云老师认为丁教授提出的力量哲学框架对科学思想史有着深刻的反思,其突破了德勒兹造作的机器模型,与斯多亚学派的动态气论具有相似的理论效验。

此外,在场学生还向丁教授申述了自身的理论思考。如吕润生同学提问,黑格尔哲学论证了纯粹思维之无限性,其结构具有收敛性;而力量哲学则给出了生生之开放的无限性结构,后者能否对标于黑格尔的实在哲学?

丁耘教授从斯宾诺莎哲学的阐释路径、目的因与目的论、新旧思想材料的处理等角度出发,对各位师生所提的问题做出了细致缜密的回答,现场氛围热烈而融洽。

End

在各位老师和各位学界同仁的大力支持下,本场讲座取得圆满成功。本场讲座是自主知识体系建构南开论坛之“中西马”汇通论坛的第七讲,欢迎学界同仁持续关注系列讲座的后续场次。

文案:吴尚文 海报:周怡辰 摄影:杨青

编辑:杨帆 审核:谢永康