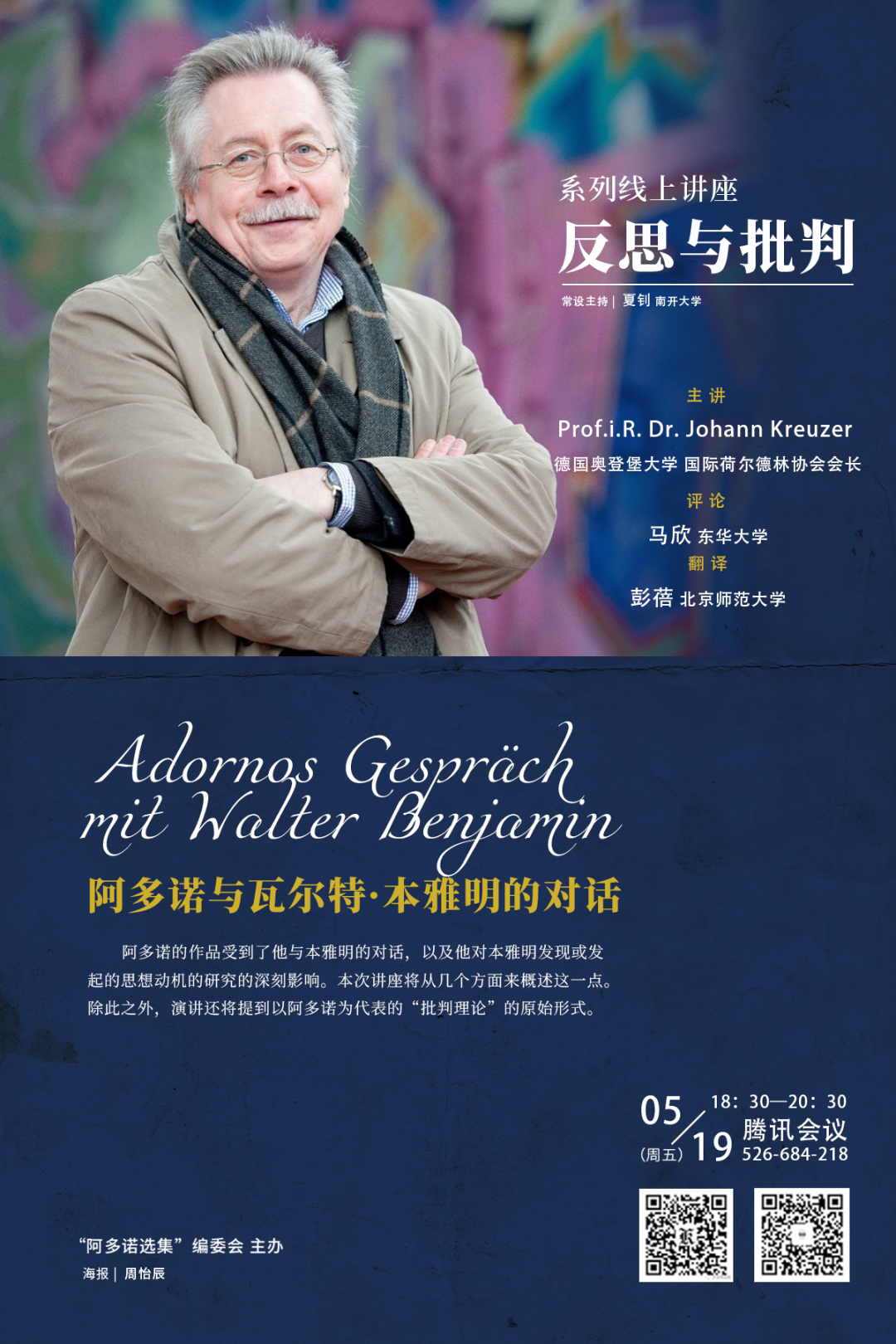

2023年5月19日晚,由“阿多诺选集”编委会主办的反思与批判系列讲座2023年春季学期第三讲在线上如期举行。本次讲座由德国奥登堡大学的约翰·克鲁泽教授(Prof. i.R. Dr. Johann Kreuzer)主讲,题目为“阿多诺与瓦尔特·本雅明的对话”。讲座由南开大学哲学院助理研究员夏钊主持,东华大学马克思主义学院副教授马欣担任评论人,北京师范大学全球化与文化发展战略研究院讲师彭蓓担任翻译。

01

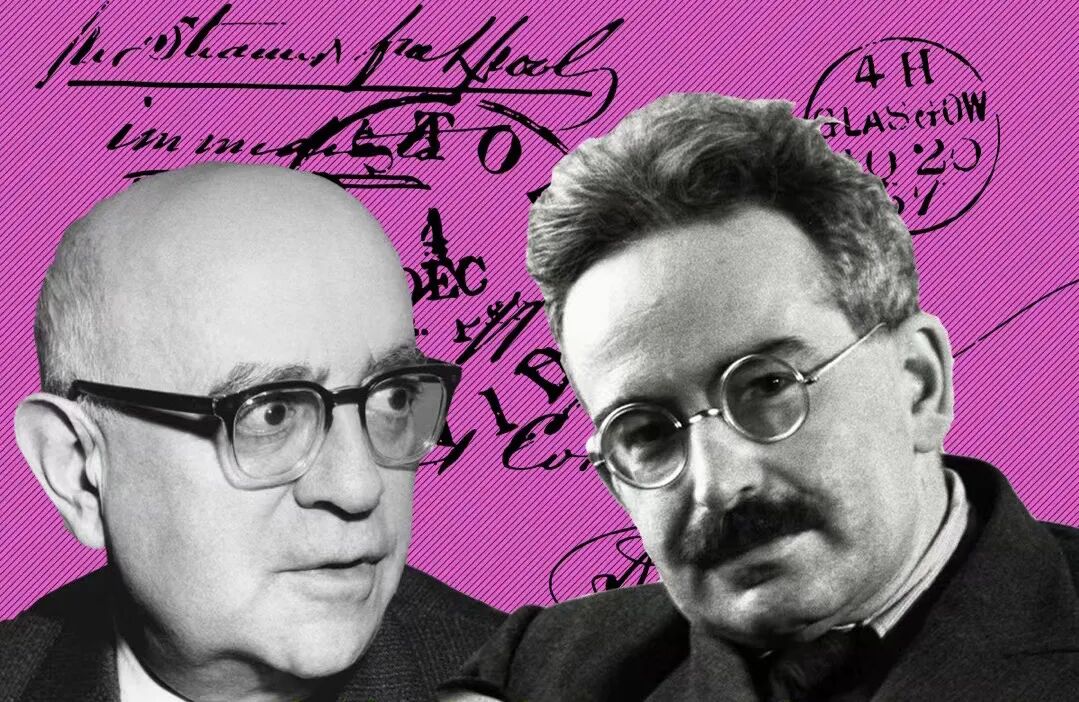

克鲁泽教授首先概述了报告的主题。阿多诺和本雅明均以原创的方式建构起各自的社会批判理论。尽管二者存在着明显的不同,但却有着共同的思想动机,这个动机可以用否定辩证法、颠倒的神学(inverse Theologie)等关键词来表达。阿多诺和本雅明都意图将审美经验当成社会文化经验的工具论和坐标系,并且相信能够在艺术中把握和理解经验现实。

随后,克鲁泽教授对本雅明与阿多诺之间的几次直接对话做出梳理和简评。阿多诺和本雅明对话中的一个重要关键词是“无纪律的幸福”(nicht diszipliniertes Glück)。这是一种不依附于阶级社会的幸福,其被本雅明称为生命之光。双方对话的另一个主题是本雅明计划完成的一部重要著作《巴黎拱廊街》(Pariser Passagen)。在对这本书的创作构想中,本雅明尝试将世界喻为市场中的一种商品。对于该构想,阿多诺报以极高的重视和评价,其在信中称,拱廊街计划不仅是本雅明哲学的核心,而且是当今可以在哲学上加以言说的一个决定性的话语,是一部独一无二的杰作。

02

克鲁泽教授进一步深入挖掘了从阿多诺与本雅明的对话中产生出来的共同思想动机。《拱廊街》的重要意义在于,其将针对对抗性社会的批判同审美经验的领域以及神学内容所意指的东西联系起来,将审美作为阶级理论以革命的方式介入现实之中。基于在与本雅明的交流中所达成的一致,阿多诺不仅将审美接受为文化经验自我反思的关键,而使之成为哲学工作的工具论。之后,阿多诺又在“唯物主义的观念学说”(materialistische Ideenlehre)这一概念之下对上述构想做出进一步的补充。阿多诺指出,如果物化的世界是残缺的世界并且需要救赎,那么根据对这种救赎的显而易见的需要,这一救赎所要求的就是一个内在世界的事实(innerweltliches Datum)。

最后,克鲁泽教授介绍了围绕本雅明的波德莱尔研究和阿多诺的瓦格纳研究二人所展开的对话。根据哈贝马斯的分析和概括,二人讨论的核心是觉悟的批判(Bewußtmachende Kritik)与救赎的批判(rettende Kritik)之别。在这场讨论中,本雅明区分了讨论艺术形式的两种方式:论战和救赎。在本雅明看来,阿多诺对于瓦格纳的评论采用的是论战的方式,却没有尝试对之施以救赎。但在此之后,阿多诺却反过来对本雅明的波德莱尔研究做出类似的指控。通过书信上的一次次辩论与交锋,二人在走向觉悟的批判和救赎的批判的辩证统一上深刻地影响了彼此的思想。

03

在评论环节中,马欣老师高度评价了本次报告,结合关于阿多诺与本雅明关系的若干研究热点和要点,对克鲁泽教授的报告内容做出评述和进一步的延展性讨论。马老师指出,克鲁泽教授的报告清晰地呈现出阿多诺与本雅明在哲学与美学上的亲缘性(Verwandtschft),并结合丰富的文献材料展现出20世纪20年代至70年代以阿多诺和本雅明为代表的欧洲左翼知识分子所共同关注的议题,例如马克思主义的方法运用、商品拜物教、物化、批判与救赎的关系等等。通过对阿多诺与本雅明之间对话的梳理和分析,可以看出二人与正统马克思主义者的区别,即更多地将马克思主义视为一种方法,这种方法被用于处理不断发展着的历史进程。此外,更早时期的卢卡奇、布洛赫等人的思想也以一种潜在的方式深刻影响了阿多诺与本雅明,这种影响同样体现在他们的对话之中。随后的提问交流环节中,线上听众针对阿多诺的规定的否定概念、本雅明与阿多诺的差异等问题积极提问发言。克鲁泽教授针对听众提出的问题逐一做出回应与解答。

End

本次讲座吸引了诸多对社会批判理论感兴趣的学人。在各位老师、各位同仁的参与支持下,讲座取得圆满成功。本场讲座是反思与批判系列讲座2023年春季学期的第三场,欢迎学界同仁持续关注系列讲座的后续场次。

文案:吕润生 海报:周怡辰 编辑:李佳奇