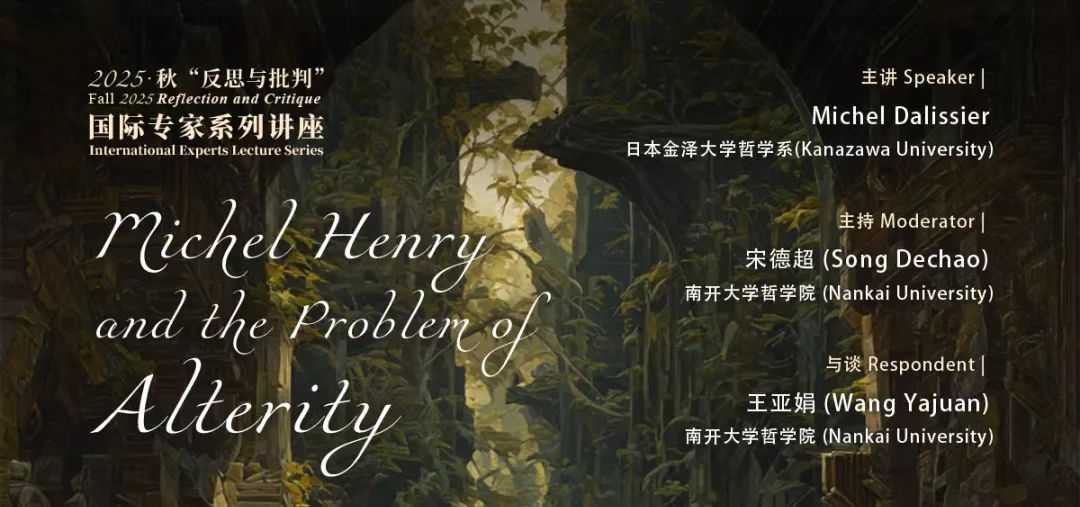

2025年9月17日晚,由南开大学哲学院、南开大学社会政治哲学研究中心、反思与批判平台主办的“反思与批判”国际专家系列讲座秋季学期第一讲,于南开大学哲学院317会议室举行。本次讲座由日本金泽大学人文科学与哲学系副教授Michel Dalissier主讲,讲座主题为“Michel Henry and the Problem of Alterity(米歇尔·亨利和他者性问题)”。讲座由南开大学哲学院副教授王亚娟担任与谈人,由南开大学哲学院助理研究员宋德超主持。讲座采用线上线下相结合的形式。

Dalissier首先从米歇尔·亨利《显现的本质》(1963)入手,聚焦使显现得以发生的“他者性”(altérité)概念,这一问题源于对外在性起源的进一步追问。由于任何外在化即为外在化的关系,他指出亨利都将其溯源于属于本质的关系,即“本质”(essence)的自我分离。存在者之所以成为自身,正因其处于与自我的现实性关系中,但他拒绝赋予他者性现实的地位,由此排除了外在性。这使显现中的自我不得不面临根本的悖谬:如果超越只能在本质内部发生,那么“出走”何以可能?如果他者性只有虚幻的、不真实的地位,那么如何回应依赖于经验情感领域的自我的多元性?为此,Dalissier以“经验他人痛苦”为例,比较亨利与列维纳斯的分歧:对列维纳斯而言,人通过他者而感受,必须为他者承担与赎罪;而对亨利而言,人只能在绝对内在中感受自身痛苦。

围绕他者性所引出的自我多元性问题,Dalissier转向晚期著作《我即真理》(1996),指出亨利对神学资源的现象学使用,以便在哲学上解决现象学的彻底化问题。他指出,亨利尽管使用了“三一论”与“道成肉身(incarnation)的隐喻,但强调其哲学解释对他者性问题的意义。他认为:亨利在三一论的三个位格中尤其重视“子”与“父”这两个位格,而不过多讨论另一个。这是因为这两个位格的关系是道成肉身的原型(Archetype),它在基督受生、神性、人性转化(altération)中,显现为分离与外在化现实。这种现实需要在三一论的重新解释中指认,关系的显现不是内在的,而是在父与子的不同位格中呈现出他者性,由此担保了现实中的外在性与多元性。

Dalissier总结认为,“他者性”在亨利的彻底现象学中并未消解,而是作为“自行感发的内在运动”(auto-affection)在不同层次展开,最终成为“生命”自身的构成要素:生命是无限的自我感受,但始终处于改变之中。他同时指出,亨利的体系也存在问题:其对三一论的处理过于简化,忽视了圣灵,使内在性走向封闭;此外,亨利将“基督论的自我感受”设定为普遍条件,在跨文化语境下可能导致排他性。

与谈环节中,王亚娟老师提出“变体”(altération)与异化之间的差异,探讨亨利生命现象学与马克思主义之间对话的可能性。杨青同学回溯经典文本中有关耶稣受难时痛苦呼号的论述,提出在现代文化中抵制虚无主义、找寻人类希望的问题。线上线下听众积极参与提问互动。Dalissier对大家的问题逐一做出回应,现场讨论深入而热烈。

本次讲座是“反思与批判”国际专家系列讲座秋季学期第一讲,欢迎学界同仁持续关注系列讲座的后续场次。