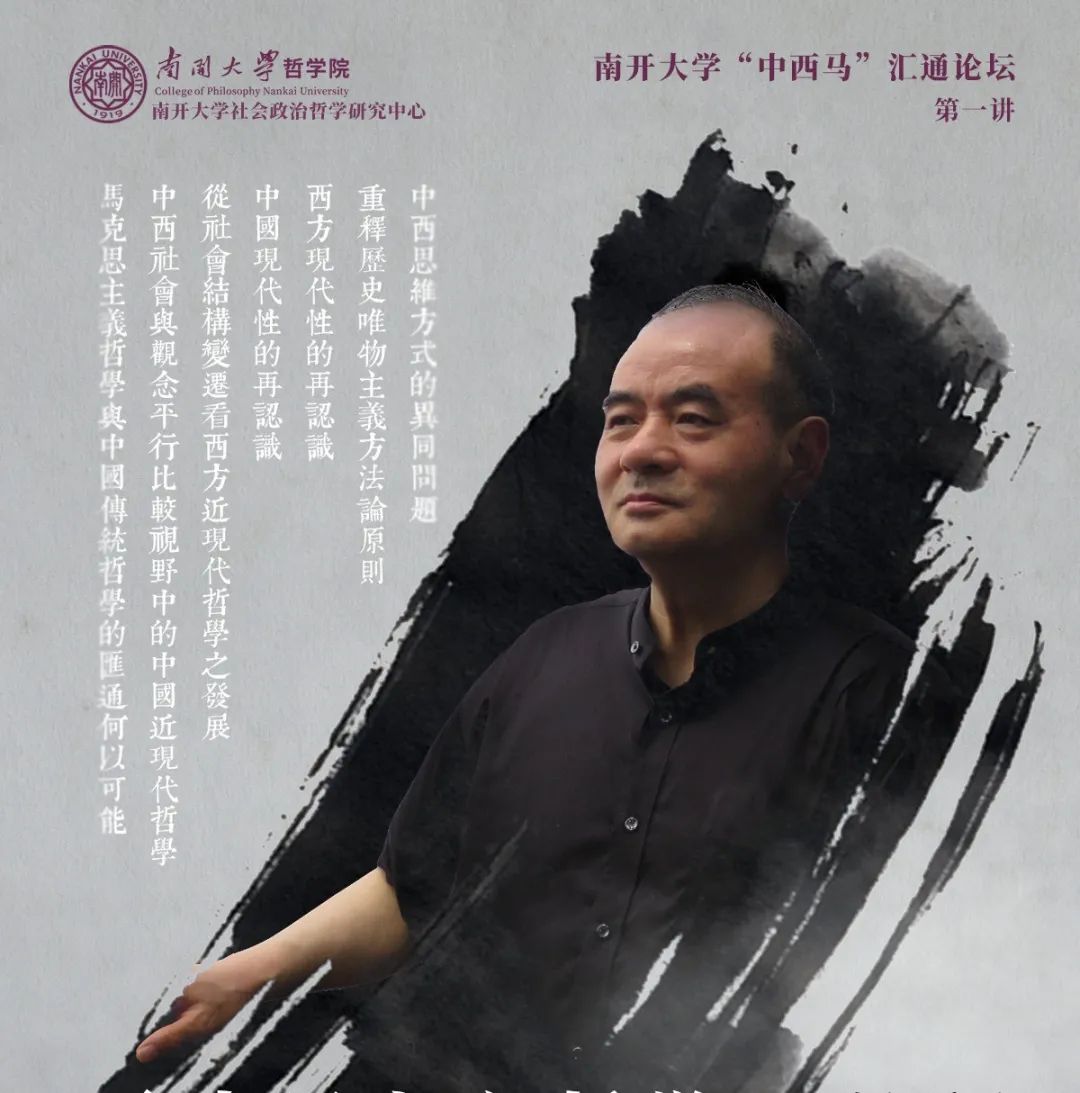

2024年3月8日,由南开大学哲学院、南开大学社会政治哲学研究中心主办的南开大学“中西马”汇通论坛第一讲在哲学院317会议室如期举行。论坛的首场讲座由南开大学哲学院王南湜教授主讲,题目为“马克思主义哲学与中国传统哲学的汇通何以可能?”讲座由南开大学社会政治哲学研究中心主任谢永康教授主持,南开大学哲学院院长翟锦程、哲学院党委书记赵爽以及马克思主义哲学教研室的老师们出席了本次讲座。

01

南开大学哲学院院长翟锦程教授首先为本次讲座致辞。翟院长指出,近代以来,随着东西方交流联系的深化,中西哲学的交融汇通问题成为摆在我们面前的一个文化问题、理论问题和实践问题。习近平总书记多次强调,应当坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合。王南湜教授长期以来对这一问题做出深入研究,并主持相应主题的国家社科基金重大项目,取得一系列重要的学术成果。期待王南湜教授在讲座中呈现他对该问题的最新思考和研究。

02

随后,王南湜教授分七个部分,展开对讲座论题的引入、分析,最后论证出马克思主义哲学与中国传统哲学相互对话和汇通的可能性。王老师首先分析了中西思维方式的深层差异:西方人偏重本原性思维方式,中国人重视实用性思维方式。在哲学上,西方哲学以形而上学为基底,以超越形而上学为追求;中国哲学的核心问题意识则处在西方传统形而上学的思想框架之外。历史唯物主义的方法论是科学理解和把握上述思维方式差异的重要参照。基于历史唯物主义的科学方法,可以对中西方的现代性问题做出新的阐释和重构。西方现代性转向的突破点在英国,以英国农业资本主义向工业资本主义的过渡为标志。中国传统社会由封建主义向绝对主义的过渡,则以唐宋时期士族阶层的平民化和科举制的大范围推行等历史性变迁为标志。社会结构变革在思想观念领域的平行表现是,西方哲学经历了以笛卡尔哲学为典型的个体化、以法国唯物论为典型的世俗化和以德国古典哲学为典型的民族化;在中国,自宋代以来的四书升格、孟子升格以及对于心性论思想资源的重视,亦可视为社会存在之变革在哲学层面上的反映。马克思哲学所深化和发展的针对西方哲学传统的人类学转向,是一种从本原性思维方式向实用性思维方式的转变,从而趋近于中国传统哲学的思维方式。这正是马克思主义哲学同中国传统哲学之汇通得以可能的重要前提与基础。在提问交流环节中,王南湜教授针对同学提问,进一步澄清了汇通问题研究的社会学立场,以及立场选定本身所牵涉的辩证法问题。

03

最后,谢永康教授对本次讲座做出总结,并高度评价了王南湜教授开阔的学术视野和广博的知识背景。谢老师指出,从马克思主义哲学基础理论出发,可以找到中西马汇通的现实性基础。王老师通过梳理中国和西方各自的历史发展脉络,并运用历史唯物主义的方法,深入刻画了社会历史对于各种思想观念的接受与选择及其一般原理,并最终给出一种对于中西汇通的唯物主义解释方案。王老师还提出一系列有待我们进一步思考和回应的问题,这也为我们的理论研究工作指明了新的方向。

End

讲座在全场师生的热烈掌声中圆满落幕。南开大学“中西马”汇通论坛旨在为马克思主义哲学、中国哲学、西方哲学的交融汇通搭建一个学术研讨平台,打破传统的学科壁垒,增进跨文化、跨专业的深入对话与反思。

2024年03月12日