2022年9月16日晚,由“阿多诺选集”编委会主办的反思与批判系列讲座第一讲在线上如期举行。本次讲座由海南大学人文学院社会科学研究中心谢永康教授主讲,题目为“小说《香水》的形而上学意蕴”。讲座由南开大学哲学院助理研究员夏钊主持,中国人民大学文学院常培杰副教授担任评论人。

01

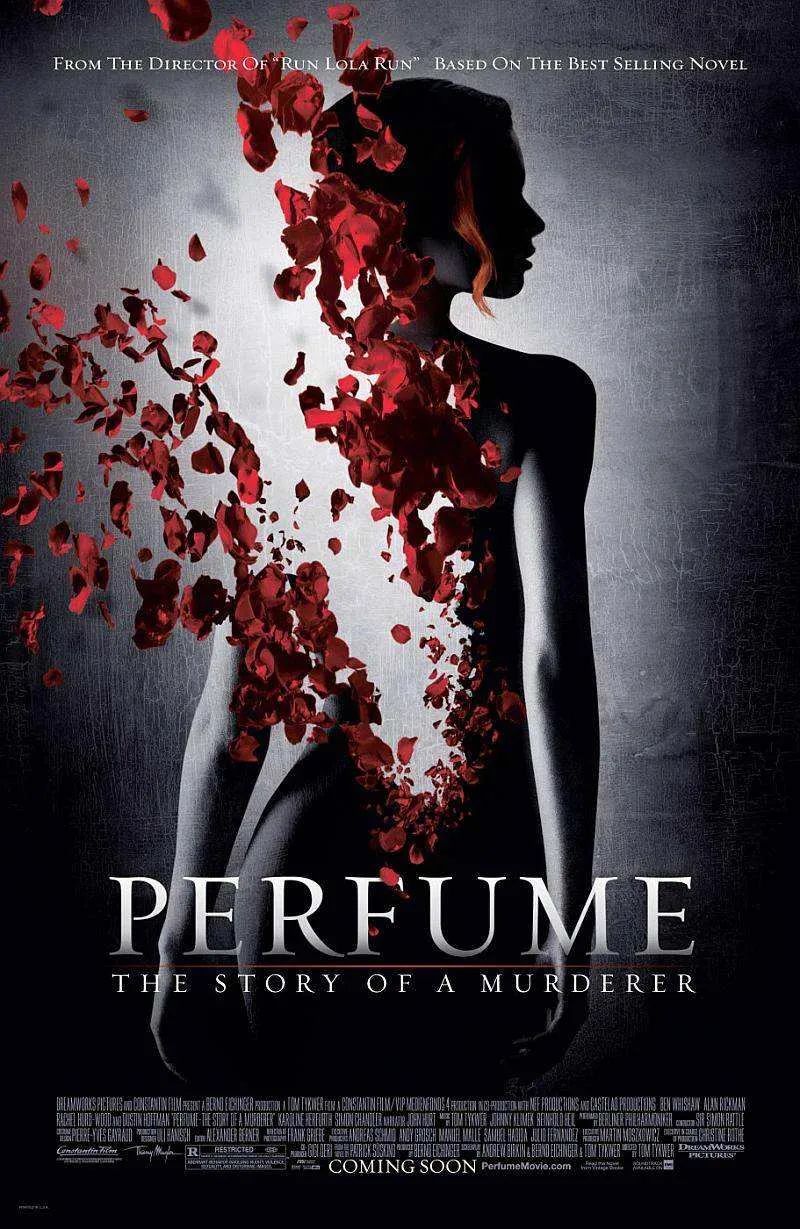

在讲座的引言部分,谢永康老师扼要介绍了小说《香水》(Das Parfum)的创作背景、体例风格和主要内容。《香水》的独特之处在于其综合了多种小说的体例,并体现出对现实主义和后现代主义思想的兼容。谢永康老师尝试基于阿多诺的文明批判和启蒙辩证法的视角,并选取“技术与扼杀”、“概念与非概念物”以及“格雷诺耶的人格结构”这三个主题,对《香水》做出哲学上的解读与重构。

02

格雷诺耶通过一次过失杀人事件而找到了自己的人生使命,即建构起香味概念的大厦。这个事件象征着人的启蒙,而技术则作为启蒙的基本方式,同时也是启蒙的代价。小说中,香水技术常常伴随着对于杀戮与死亡的隐喻,技术和理性在这里表现出一种目的性的纯粹和对于生命的冷漠。一次次的谋杀仿佛只是工具理性主导下的一个个技术环节,生命本身的意义却成为外围的和无关紧要的东西。

其次,“香味”的概念大厦到底意味着什么?谢永康老师从形而上学史出发,分析梳理了视觉与嗅觉在哲学传统中的位置。传统上,嗅觉的、感性的、物质的东西被视为最低等的东西,因为它们是多变而易逝的,是难以被概念化的。小说则试图颠倒传统形而上学,将最低等的气味置于体系的拱顶石之位,并建构起香味的整个概念体系。这种颠覆式的甚至是悖论式的处理与呈现,恰恰与阿多诺关于概念和非概念物的辩证法思想相呼应,某种意义上反映出概念的双重内涵。

在最后一个主题中,谢永康老师将格雷诺耶同奥德修斯、里希斯以及萨德小说的主人翁相比较和对照。小说中的格雷诺耶代表了工具理性的人格化,其同里希斯具有某种人格上的相通性,并且是兼容奥德修斯和萨德小说主人翁于一身的角色。格雷诺耶在刑场上的胜利,象征着酒神精神最终战胜了日神精神。

03

在评论环节中,常培杰老师高度评价了本次报告的内容,并从“对启蒙辩证法的元批判”这一主要思路出发,结合报告内容以及梅洛-庞蒂现象学等丰富的思想资源,做出评议并提出若干问题。常培杰老师认为,阿多诺虽然意图凭借启蒙辩证法和否定辩证法来批判形而上学与理性,却又不能完全放弃概念。阿多诺的理论内核并不是感性,而仍然是理性。其美学同样并非追求感性和知觉,而是要求艺术有一个主题,一个严整的形式。从内在的层面来说,这就限制了阿多诺美学的可能性。与之相对应,格雷诺耶所表现出的冷漠和不动心,以及其自身不受香水影响这一点,反映出其所丧失的正是人的感性维度、人的爱欲。对于阿多诺与格雷诺耶共同表现出的这样一种在感性层面上的“缺失”,常培杰老师提出,或许可以借助于梅洛-庞蒂的知觉现象学加以补充和弥合。谢永康老师在回应中表示,对启蒙辩证法的元批判是可能的,其一直以来关注的一个问题就是对启蒙辩证法中肯定性因素的发掘和阐释,这是在哈贝马斯等学者的传统解读框架中被忽视的一个方面。对于用现象学的思想资源来补充和完善阿多诺的辩证法,谢永康老师认为,这需要考虑到两种哲学传统在直观与中介这两种相互对立的哲学路径之间的不同偏重。

随后的提问交流环节中,夏钊老师以及线上听众还就“Gleichgültigkeit与启蒙的关系”、“个体性与普遍性”、“唯物主义的形而上学倾向”等问题积极提问发言。谢永康老师针对大家提出的问题,逐一做出回应与解答。

End

本次讲座吸引了诸多对批判理论感兴趣的学人。在各位老师、各位同仁的参与支持下,讲座取得圆满成功。本场讲座是反思与批判系列讲座的第一场,欢迎学界同仁持续关注系列讲座的后续场次。

2022年9月19日

文案:吕润生 海报:周怡辰 编辑:李佳奇