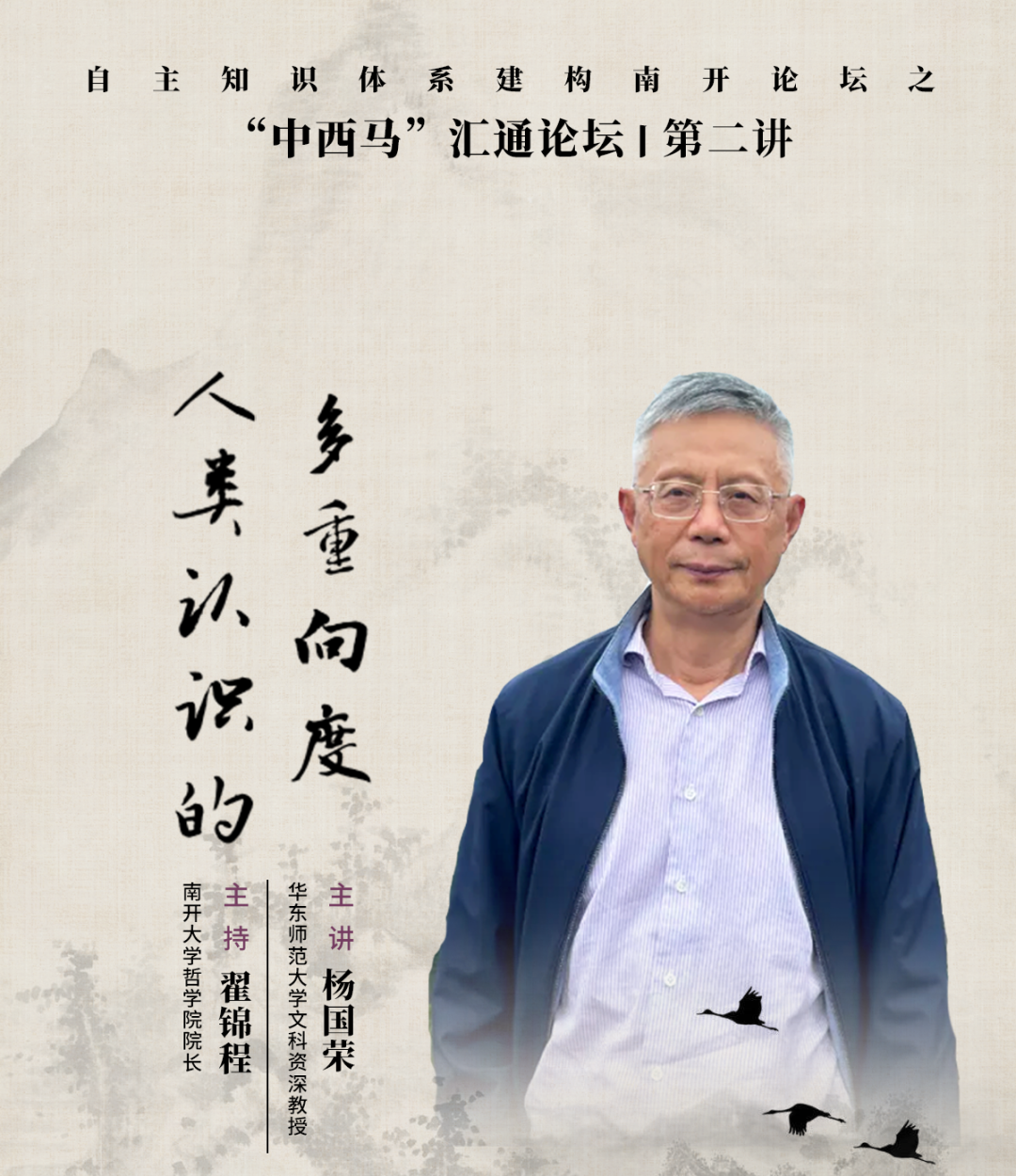

自主知识体系建构南开论坛之“中西马”汇通论坛第二讲丨杨国荣——人类认识的多重向度

2024年4月20日下午,由南开大学哲学院、南开大学社会政治哲学研究中心主办的自主知识体系建构南开论坛之“中西马”汇通论坛第二讲在哲学院318会议室举办。本次讲座由华东师范大学杨国荣教授主讲,题目为“人类认识的多重向度”。南开大学哲学院院长翟锦程教授主持本次讲座,哲学院外哲教研室王建军教授和中哲教研室叶树勋副教授等老师出席了本次讲座。

01

在讲座的第一部分,杨国荣教授对人类的知识与认识进行了提纲挈领地陈说。在宽泛意义上,认识包含知识,但二者既相互关联,又有不同侧重。认识涵盖人类把握广义世界的整个过程,知识则表现为这一过程的结果。从认识本身来看,人类认识不仅关乎“所与”和“所觉”、经验之知与概念之知的互动,更本于成己与成物的实践过程。从认识过程来看,人类的认识过程蕴藏着诸如何为知识,如何理解知识的不同形态等一系列亟待考察的问题。

02

在讲座的第二部分,杨国荣讲授按照知识的实质内涵、知识的不同形态、从形上之维看知识以及知识的生成与衍化这四个层次,为我们详细阐释了知识在人类认识过程的实际展开中所显发出的丰富面向。

关于知识的内涵,杨国荣教授认为当代哲学界的主流看法——将知识认定为所谓“经过辩护或证成的真信念”的看法存在着内在缺陷。与之相异,知识的真切意义表现为“有可靠根据并引向真实存在(所知)的判断”。这里的“所知”既指外部世界,也包括人自身之“在”;“有可靠根据”,指有充分的理由;真实存在则指实际对象。知识唯有进入一定的意识过程,转换为主体实际的“知道”,才能呈现现实的意义。与知识与意识的沟通相应,知识与相信或信念也形成了某种关联:一方面,真正的相信无法离开知识;另一方面,知识中也蕴含相信。对知识的进一步考察,则关乎知识的分类。针对此点,杨国荣教授认为知识的分类不宜引向知识的泛化,提示我们在进行应注意事实认知与价值动因之别、如实把握其中所蕴含的不同规定性。

对于知识的形态,杨教授讲到,当知识以语言、逻辑的形式呈现,并以论证和辩护为维护与确认的方式时,其形态具有明晰的特点,是为明晰之知;当非语言的表达成为其主要形式、实际完成某事的行为能力成为知识确证的实质方式时,知识便以默会的形态呈现,是为默会之知。布兰顿以“使之明晰”为广义认识之域的基本要求、波兰尼关注知识的“默会之维”,分别突出了以上两个方面。然而,从现实的形态看,明晰之知与默会之知并非相互隔绝,二者更多地呈现彼此互动的形态。为了更了然地阐述明晰之知与默会之知在实际情形中的融通性、统一性,杨教授于此处复提举了自欺和主体对知识的接受这两个事例。

明晰之知与默会之知主要关乎知识本身的不同形态,从更广的角度看,知识的形成又与形而上的背景相联系。按照杨教授的理解,当我们从形上之维观照知识时,“所知”与“能知”的彼此关联无疑体现了认识与存在的相互作用。就“所知”而言,以本然存在和现实世界的区分为前提,认识的对象表现为体用一源,现实世界即具体存在;正如在康德哲学中,先验、形式、普遍可以互用,在主讲人看来,现实、具体、真实也彼此相通:唯有具体的存在,才具有现实性和真切性。从“能知”看,德性体现了人的多重品格,并确证了人的具体存在:品格即其人。具体的对象与人的现实存在相互统一,既展示了认识的形上之维,也构成了认识过程展开的本体论前提。

知识既有其本体论的根据,又面临自身如何生成的问题。杨教授有见于此:后者常常引向关于所与的讨论。所与主要表现为对象的直接呈现,知识的发生无法之相分。从这层意义上来讲,认识的出发点事实上是对象的“所与”和主体的“所觉”的彼此结合。“所与”和“所觉”作为认识的发端,既基于“所得”(语言、概念形式)而相互联系,又有“外”(认识对象)与“内”(认识主体)的不同侧重。比较而言,“亲知”更多地呈现超乎以上侧重的特点。就人的认识而言,不限于罗素视域的、引申意义上的“亲知”既以“所与”和“所觉”的交融为内容,又体现了经验之知与概念之知的兼容,从而使知识的不同方面呈现统一的综合形态。知识的综合形态展现了人的主导性、表征着知识的现实品格,这种综合统一的以上前提,则规定了知识的现实形态植根于人的认识活动本身。

03

在讲座的最后部分,杨国荣教授一方面对本场讲座的主要内容做出了简明剀切的总结:以“所与”和“所觉”的交融为逻辑开端,人类认识展开为一个不断发展的过程,知识的生成及其意义的呈现都离不开认识过程的实际展开;另一方面藉以上前提来对当代分析哲学中的认识论问题予以反思,揭示了对知识的合理考察需要扬弃分析哲学将认识论还原为知识论的进路这一深刻道理,给予听众以无尽的遐思。

04

在提问与讨论环节中,众多师生围绕讲座内容展开思考、提出问题。

王建军老师受到讲座启发,向杨国荣教授请教了和认识论研究路向和中国哲学中的认识论面向相关的问题;叶树勋老师同杨国荣教授交流了“规范”与“法则”之别在中国哲学中如何展开的问题;中哲教研室郑随心老师针对讲座内容提出了关于认识形成过程和认识类型方面的问题。

此外,在场学生还向杨国荣教授提出了有无可能在群体间形成默会知识、如何看待中西哲学中的“身体”思想、《清华简》中的“象”与“数”可否被理解为“所与”与“所觉”等问题。

杨国荣教授对各位师生所提的问题一一做出了细致的解答,现场氛围热烈融洽。

End

在各位老师和各位学界同仁的大力支持下,本场讲座取得圆满成功。本场讲座是2024年自主知识体系建构南开论坛之“中西马”汇通论坛的第二讲,欢迎学界同仁持续关注系列讲座的后续场次。

2024年04月22日