第三届“德国哲学研究前沿系列书评会”在南开大学哲学院成功举办

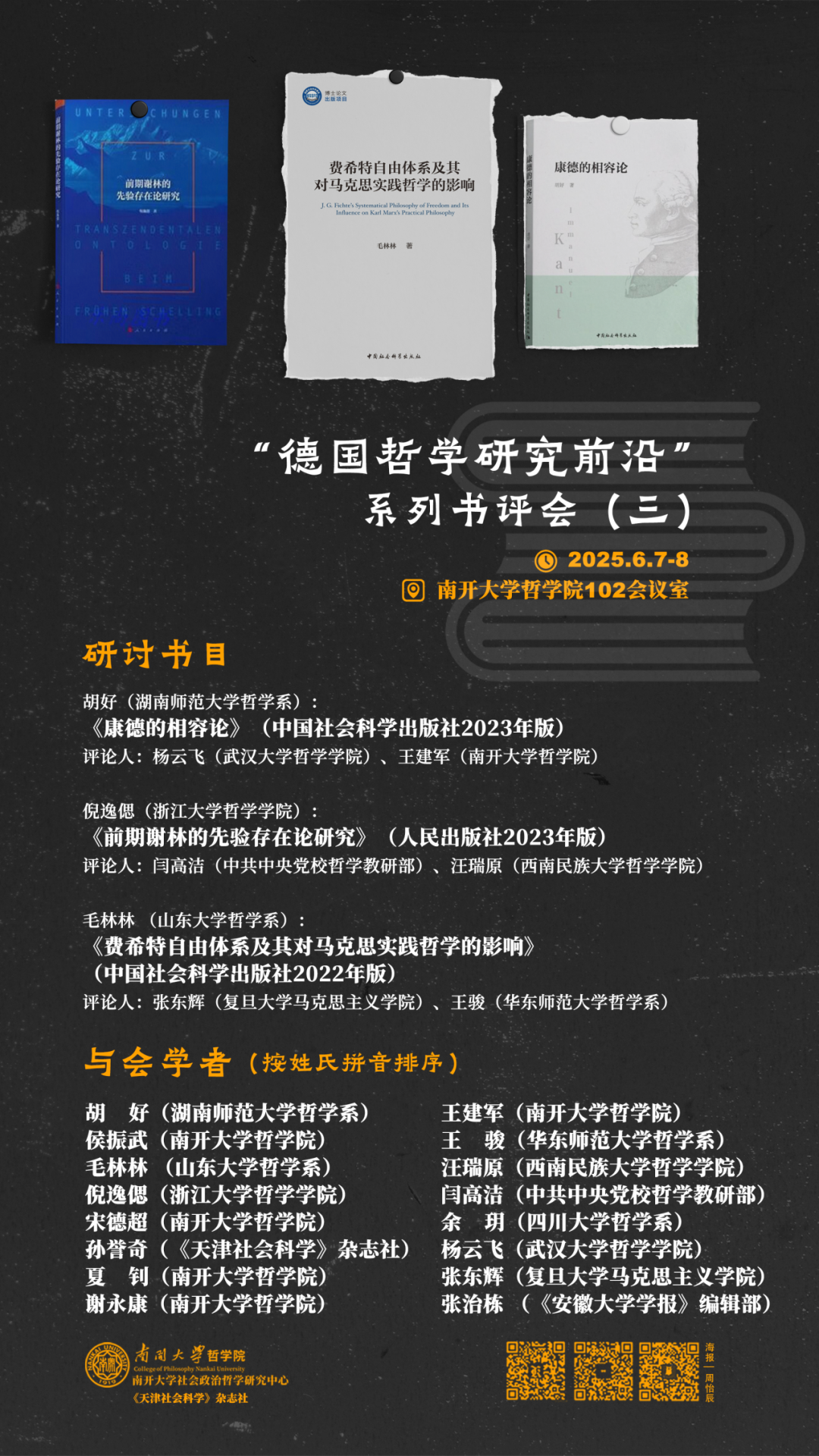

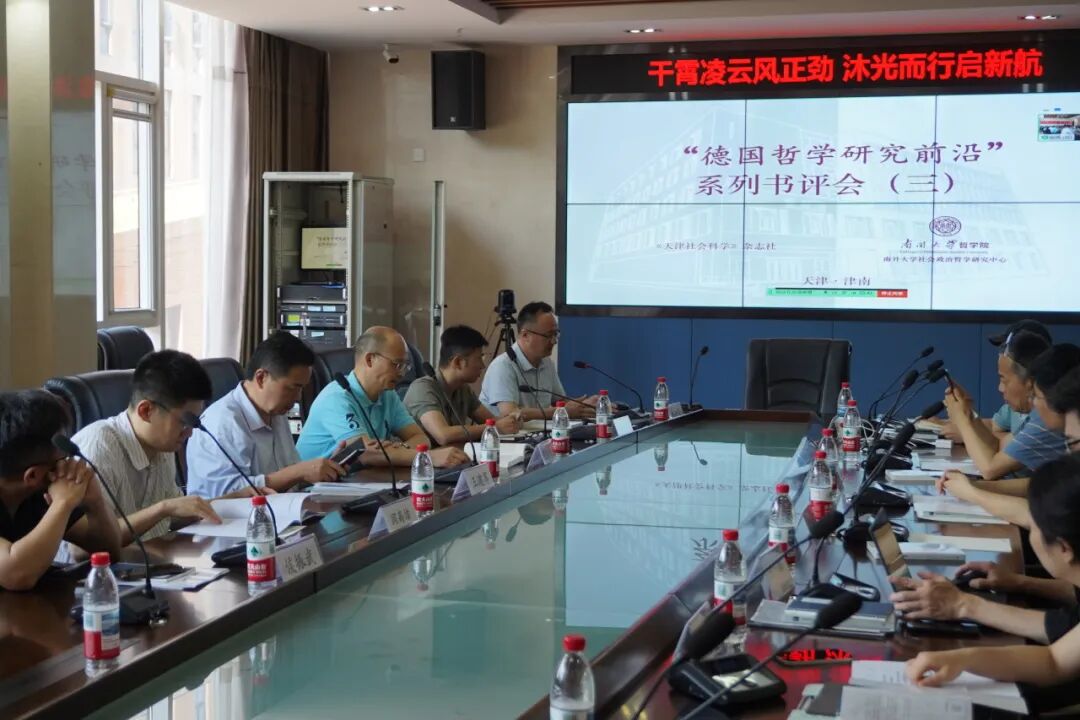

2025年6月7日至8日,由南开大学哲学院、南开大学社会政治哲学研究中心与《天津社会科学》杂志社联合主办的第三届“德国哲学研究前沿系列书评会”,在南开大学哲学院102会议室成功举行。本次活动聚焦三部德国古典哲学研究新著:胡好教授的《康德的相容论》、倪逸偲研究员的《前期谢林的先验存在论研究》、毛林林副教授的《费希特自由体系及其对马克思实践哲学的影响》,通过三场专题报告对以上三部作品进行了为期两天的密集研讨。

01

6月7日上午,会议伊始,谢永康教授与杨云飞教授简要回顾了书评会的发起背景、理念及既有成果。首场书评会聚焦于湖南师范大学胡好教授的著作《康德的相容论》。由《安徽大学学报》编辑部的张治栋教授主持,武汉大学杨云飞教授、南开大学王建军教授担任评议人。

胡好老师系统阐释了著作的核心任务:在承认自然因果性前提下证成自由的可能性与现实性。他提出康德通过先验观念论来调和二者矛盾:一方面基于物自身的不可知保留自由可能性;另一方面通过道德法则证成自由现实性。针对自由概念的多重维度,胡好老师辨析了先验自由(理论领域的绝对自发性)与实践自由(道德领域的绝对自发性)的内在统一性,并创造性构建“倒T模型”说明自然因果性与自由因果性在现象界并非冲突。

评议环节中,杨云飞老师高度肯定该书的问题意识深度与论证严谨性,同时就“先验自由主体范畴的宽泛性”“倒T型模型中自然因果的定位”等问题提出商榷。王建军老师赞赏著作的清晰性与可读性,并针对“理智-自然双重因果决定是否导致过度决定”“道德追责中自由与必然的实践张力”发起深度追问。自由讨论环节,学者们围绕康德哲学中历时性演变等议题展开热烈讨论,胡老师结合康德文本脉络逐一回应。

右滑查看更多现场图

02

6月7日下午,浙江大学倪逸偲研究员就其著作《前期谢林的先验存在论研究》作主题报告。中共中央党校闫高洁老师、西南民族大学汪瑞原老师担任评议人。

倪逸偲老师指出,谢林的先验哲学是一种先验存在论,它的基础并不是通常意义的自我意识,而是一种前意识的先验自我。它具体表现为一种作为被动综合的前意识自我活动,也就是谢林的“自我感觉理论”,其为人类个体性经验提供了存在论层面的根据。这一思路对20世纪现象学、历史哲学具有深远启示。

在评议环节中,闫老师肯定著作对先验存在论必要性的深刻论证,梳理了从康德自我意识困境到谢林解决方案的哲学史脉络,并指出谢林1800年体系在“前意识到意识转化机制”上的理论突破。汪老师聚焦于著作对个体性重建逻辑的阐释,认为著作揭示出了谢林整合莱茵霍尔德、费希特的思想资源,从而构建“先验存在论”的过程,并对此予以了高度评价。自由讨论中,与会学者与同学们就“绝对者裂隙”的哲学史诠释、谢林晚期与早期思想的连续性、谢林与马克思生产理论的关联等议题展开对话,倪老师结合德国唯心论传统与20世纪德国哲学的发展进行回应。

右滑查看更多现场图

03

6月8日上午,山东大学毛林林副教授就其著作《费希特自由体系及其对马克思实践哲学的影响》进行发言。复旦大学张东辉教授、华东师范大学王骏老师担任评议人。

毛林林老师以比勘费希特两版知识学的自由观念演进作为其研究的出发点。早期《全部知识学的基础》以绝对自我设定为核心,而成熟期《知识学新方法》将“想象力”提升为枢纽概念,通过其“中介-生成”机制实现自由的历史化和实践化之可能。她强调费希特以想象力弥合理智与感性的断裂,同时也阐释了自由与现实之间的关系,这一模式深刻影响了马克思“对象性活动”理论,为历史唯物主义提供先验哲学的解释可能。

张东辉老师肯定了其著作的开创性价值,同时建议以“想象力的理论特质”强化论证,并对“自由概念泛化”“费希特和马克思的关联”这些关键问题提出建议。王骏老师赞誉其为国内首部从知识学角度系统探讨费希特和马克思思想影响关系的专著,并就“想象力是否取代本原行动成为知识学核心”等问题发起了具有深度的讨论。自由讨论环节,与会学者和同学们向毛老师提出“想象力与本原行动的影响关系”、“先验主体向实践哲学过渡的可能”等问题,毛老师从费希特哲学视角重申想象力作为“自由实现机制”而非“实体性存在”的核心主张。最后侯振武副教授进行了本次会议的总结发言,为本次书评会画上了一个完满的句号。

右滑查看更多现场图

End

本次书评会的成功举办,标志着“德国哲学研究前沿系列书评会”学术共同体迈向成熟。本次活动通过文本精读与思想交锋的双轨模式,既拓展了目前国内德国古典哲学学界之间的理论交流,更凸显了德国古典哲学对马克思主义哲学和当下现实问题回应的潜力。

特别注意

B站反思与批判账号已有往期讲座录像,欢迎关注!

文案:樊悦阳 海报:周怡辰 摄影:杨青

编辑:杨帆 审核:谢永康